Le idee, e le aggregazioni umane attorno ad esse, talvolta si formano e si sviluppano in modo del tutto occasionale, per puro caso o per contingenze specifiche. L’Associazione Culturale Geophonìe vide la sua genesi per far fronte a una contingenza imprevista.

Le idee, e le aggregazioni umane attorno ad esse, talvolta si formano e si sviluppano in modo del tutto occasionale, per puro caso o per contingenze specifiche. L’Associazione Culturale Geophonìe vide la sua genesi per far fronte a una contingenza imprevista.

Era il 2007, e già da un anno lavoravamo a un progetto editoriale volto a riesumare una storia di cultura musicale locale: dopo aver rovistato tra fotografie e cronache di stampa d’epoca che illustravano una serie di concerti rock realizzati a Taranto e in Puglia negli anni ’80, avevamo infatti deciso di utilizzare questo materiale per la realizzazione di un volume documentaristico.

Mentre il nostro lavoro di autori procedeva e prendeva forma, tuttavia, alcuni editori amici espressero delle perplessità in ordine alla possibilità di utilizzare liberamente tali reperti fotografici e di stampa. A fronte delle esitazioni manifestate dai gruppi editoriali interpellati, dovemmo convenire sulla difficoltà di pubblicare il nostro lavoro fotografico in assenza delle necessarie liberatorie previste dalla legge 633/1941 sul diritto d’autore.

Lo scopo di lucro, infatti, che caratterizza e qualifica la natura stessa dell’attività editoriale quando viene svolta in forma imprenditoriale, preclude quella “libera utilizzazione” di testi e immagini che era nelle nostre intenzioni.

Fu così che, per ovviare a questo ostacolo, ci ritrovammo a costituire un’associazione culturale senza scopo di lucro, in modo da poter attingere a patrimoni fotografici e di stampa utilizzabili in pubblicazioni caratterizzate da finalità scientifiche, didattiche, culturali.

L’Associazione, che denominammo Geophonìe, orientandola verso i nostri interessi musicali, ha raccolto, anche a seguito della nostra prima pubblicazione (“80 New Sound, New Wave”) testimonianze di gruppi di appassionati, desiderosi di raccontare storie private e di comunità ristrette.

Alle prime storie pervenute, per lo più legate alla musica e agli ambienti di provincia in cui tali piccole comunità umane erano fiorite, ne sono seguite altre, provenienti da ambienti del tutto differenti. C’è chi ha raccontato vicende belliche vissute con gruppi di militari poi rimasti in contatto, chi ha illustrato storie di comunità scolastiche, chi invece ha aperto archivi fotografici privati mostrandoci testimonianze di luoghi, stili di vita passati e rievocando culture circoscritte.

Attraverso questi contatti ci siamo accorti che un’esigenza di questa nuova società globalizzata e pluriculturale è quella di far convivere, accanto ai grandi disegni della macro-storia, storie minime che rappresentano l’identità della gente comune in un quotidiano passato o presente.

In questi anni è accaduto frequentemente che dopo l’interesse alla ricostruzione di tematiche storiche di ampio respiro, sia fiorita poi una letteratura incentrata sugli effetti e le ripercussioni che i grandi eventi hanno prodotto nella vita pubblica o privata di micro realtà sociali. Ne sono un esempio i libri di Gianpaolo Pansa sulle vittime della guerra mondiale dal versante dei vinti, o quelli sulla cultura hippie nelle realtà della provincia italiana degli anni ’60 e 70’, o ancora, quelli sulle economie rurali e locali all’alba o al tramonto di grandi scelte economiche e di pianificazione in certe aree.

Quello che ci ha colpito è stata l’esigenza di certi testimoni del tempo di affidare a una nuova editoria storie preziose e nascoste, storie private ma emblematiche, difficilmente utilizzabili da una grande editoria commerciale, ma assolutamente significative in ambiti culturali più ristretti.

Abbiamo allora pensato che le culture di tante micro realtà e di tante comunità umane circoscritte potrebbero oggi, grazie a iniziative editoriali sostenibili, trovare una meritata visibilità, sia attraverso pubblicazioni telematiche, sia mediante i sempre amati libri cartacei la cui produzione oggi è favorita da possibilità tecniche di minor costo.

Geophonìe, dunque, si propone per una nuova progettualità, sempre fondata su logiche associative e finalità non lucrative.

L’associazione tra autori per avvalersi di servizi comuni e per gestire direttamente, come un editore, il proprio lavoro costituisce una nuova opportunità offerta dalla civiltà del Web.

Si è discusso a lungo in questi ultimi anni di come l’Era del Web abbia sdoganato gli aspiranti scrittori, gli autori della domenica, i poeti e i pensatori di ogni qualifica e grado. La Rete li ha resi liberi di proporsi al mondo, di mescolarsi con le menti dotte e professionali: ha offerto loro una sospirata legittimazione, ma ha provveduto a farli scomparire nel magma delle pagine telematiche sin dal momento successivo al loro primo insediamento. Per una sorta di curioso paradosso, il traguardo della libertà più assoluta di espressione e di visibilità ha coinciso con l’istantanea conquista dell’anonimato.

Si è discusso a lungo in questi ultimi anni di come l’Era del Web abbia sdoganato gli aspiranti scrittori, gli autori della domenica, i poeti e i pensatori di ogni qualifica e grado. La Rete li ha resi liberi di proporsi al mondo, di mescolarsi con le menti dotte e professionali: ha offerto loro una sospirata legittimazione, ma ha provveduto a farli scomparire nel magma delle pagine telematiche sin dal momento successivo al loro primo insediamento. Per una sorta di curioso paradosso, il traguardo della libertà più assoluta di espressione e di visibilità ha coinciso con l’istantanea conquista dell’anonimato.

Qualcosa di analogo è avvenuto nel mondo dell’immagine fotografica.

“L’avvento della macchina digitale ha applicato la democrazia al mondo della fotografia”, diceva un neofita delle digitali. Tutti, ora, possono diventare fotografi. Bastano diecimila scatti con tutti gli esperimenti possibili, dal controluce alla sovraesposizione, dalla doppia esposizione all’immagine in movimento, mossa, alterata, dall’inquadratura sbilenca, storta, tagliata, al primo piano deformante.

Dopo diecimila prove a costo zero, magari in pochi giorni, si possono serenamente licenziare schiere di fotografi professionisti armati di costose e inaccessibili attrezzature: in passato, per potersi affrancare dalla dittatura dei professionisti, il fotografo amatoriale impiegava qualche decennio, vista l’incidenza della foto sbagliata sui budget di spesa: circostanza, questa, che induceva gli sperimentatori a sperimentare il meno possibile e a perseguire lo scatto più sicuro e collaudato.

Le fotografie sbagliate erano quelle da cui, casualmente, si imparava qualcosa.

Ogni nuova nozione, sempre appresa involontariamente, grazie a un errore non voluto, produceva un costo.

Anche l’accesso al mondo dell’editoria libraria, spesso, comportava un costo.

Oltre al costo propriamente economico, tante volte sopportato dall’autore, in tutto o in parte, vi era un costo meno tangibile, ma forse anche più frustrante: quello costituito dalla totale perdita della propria opera, dall’estromissione dell’autore dalle scelte promozionali, distributive, di marketing. Una volta partorita la propria creatura, l’autore si vedeva costretto a separarsene, ad affidarla alle cure non sempre amorevoli di un imprenditore facoltoso. L’opera veniva così lasciata al suo destino. Non restava che confidare nella buona sorte e nella speranza che quel nuovo padrone, cui l’opera era stata affidata, fosse un buon padrone.

Solitamente l’editore utilizzava l’opera per un tempo limitato (pur avendo acquistato i diritti per un tempo ben più lungo). Provava a promuoverla nei propri circuiti già collaudati e se il lavoro mostrava una certa attitudine al successo, lo coltivava a proprio esclusivo vantaggio (forte, anche, delle minime percentuali dovute, ove pattuite, in favore dell’autore, e correlate, peraltro, a dati di vendita difficilmente verificabili dall’autore stesso).

Se il prodotto invece incontrava una certa resistenza sul mercato, lo cestinava o lo lasciava comunque in disparte. Molto spesso l’editore, che pure individuava strade diverse più fruttuose per l’affermazione del lavoro, decideva di non percorrerle perché alternative al proprio circuito già collaudato, più costose, più scomode. L’autore, così, privato di ogni possibilità di seguire la propria creatura, di accompagnarla sul mercato attraverso i canali più adatti all’affermazione del proprio lavoro, non poteva che rassegnarsi a vederlo affievolire sino al dimenticatoio.

L’avvento e l’evoluzione di internet hanno sicuramente rappresentato un momento di riscatto per gli autori, sino a quel momento costretti a soggiacere come parte debole alle dinamiche di un rapporto contrattuale spesso impari. Ma il problema che si è subito posto all’attenzione di tutti gli utenti della nuova fruizione globale è stato quello di trovare una collocazione, una riconoscibilità. La visibilità, infatti, è stata una conquista di proporzioni inimmaginabili, ma nel momento in cui essa è divenuta appannaggio di chiunque, ha riportato tutti ai nastri di partenza.

In una civiltà della comunicazione tradizionale, fondata su un mercato verticale dominato dai grandi padroni dell’editoria, della stampa e dell’immagine, chi riusciva ad essere prescelto e proiettato verso il pubblico si giovava di una visibilità che a tutti gli altri era preclusa. Sottrarsi a questo mercato verticale, obiettivamente, se è stata una sicura conquista, d’altra parte ha nuovamente azzerato le distanze, lasciando ciascuno nella propria solitaria attività di autopromozione, alla ricerca, dopo la visibilità, di un’occasione di identificazione.

L’Italia, paese in cui notoriamente si legge poco, è sempre stata un luogo produttivo di notevoli slanci espressivi, specie letterari e artistici. Allo scarso consumo di prodotti editoriali si contrappone, infatti, da sempre, la fortissima esigenza di un mondo sommerso, quello degli autori, interessati a introdurre il proprio lavoro, amatoriale o professionale che sia, in un circuito che possa in qualche modo affacciarsi al mercato.

La pubblicazione autonoma dei propri scritti, nei vari blog e nei siti di tutti i generi, ha senz’altro appagato una moltitudine di autori e utenti, ma una necessità di fornire un involucro nobile e un’anima a certe tipologie testuali è risultata immanente nel panorama delle forme espressive, a dispetto di tutti i nuovi supporti frattanto affermatisi nella fruizione quotidiana.

La freddezza della pagina telematica, la sua mancanza di fisicità, la sua triste similarità alle infinite pagine web, anonime, impalpabili, l’assenza della sensazione del possesso e quindi l’impossibilità di coltivare il culto feticistico con il libro-oggetto, hanno restituito al volume cartaceo una nobiltà e una spiritualità che era stata pregiudizialmente, e frettolosamente, posta in discussione.

Se la pagina web assolve a una funzione di conoscenza non inferiore a quella di un libro, sembra prevalere, però, una concezione della conoscenza attraverso la Rete finalizzata più alla consultazione che alla conservazione. Che vi siano siti documentaristici di natura archivistica non è una circostanza, a nostro avviso, idonea a smentire questa diversità di vocazione o utilizzazione del supporto web rispetto al supporto libro: il sito-archivio, la banca dati, sembrano rispondere ad un’esigenza documentaristica e gestionale destinata a una generalità di utenti, ben diversa da ciò che costituisce il proprio archivio personale, ovvero la propria libreria domestica e tutto quello che essa per ciascuno di noi rappresenta.

Si è riproposta, dunque, la dinamica del rapporto autore-editore, ma in un contesto ormai assai diverso da quello tradizionale. Oggi il mondo della produzione è orizzontale, e un’editoria verticale, fondata sulla scelta arbitraria degli autori ammessi nel grande circuito incontra comunque, nel mercato, dinamiche diverse che in passato non esistevano. Gli spazi si sono notevolmente allargati e una produzione orizzontale, spontanea, indipendente si è inevitabilmente affermata occupando nuovi spazi sino a divenire sterminata.

Ma ciò che è cambiato, soprattutto, è il rapporto tra l’autore e i propri scritti che può svilupparsi ora contemporaneamente in una realtà telematica accanto a quella tradizionale “cartacea”. Il libro, edito dall’editore, trova nell’autore, finalmente, un sostenitore attivo, un promotore del prodotto sulla Rete e questa possibilità di promozione e di affiancamento può essere svolta attraverso ulteriori interventi testuali dell’autore stesso (o di altri), può dare luogo a una molteplicità di iniziative a corredo del prodotto principale.

Il contenuto dell’attività editoriale è spesso frainteso o poco conosciuto. C’è chi confonde l’editore con lo stampatore, col distributore, col venditore finale. L’editore è colui il quale coltiva e mantiene i contatti commerciali, sostiene gli autori e le loro opere, promuove i prodotti attraverso la stampa e la pubblicità, individua e sviluppa alcune linee guida della produzione, mentre tutto il resto (stampare, distribuire, vendere) è un servizio esterno di cui si avvale.

Oggi si sta finalmente profilando un’inedita coesione tra editori e autori: se stampare, distribuire, vendere, sono servizi reperibili al di fuori della specifica attività editoriale, il lavoro di promozione di un’opera letteraria può divenire anche un momento di crescita comune e di cogestione.

L’Associazione Culturale Geophonìe che abbiamo costituito fra Taranto e Modena nel 2007, vuole sperimentare un progetto di autoproduzione da parte degli autori mettendo a disposizione di tutti gli aderenti una serie di servizi (quali la distribuzione, la fatturazione, la registrazione del volume e del relativo codice ISBN, il Copyright in favore degli autori stessi, la gestione del prodotto, ed eventualmente la consulenza nella fase di realizzazione, dai contenuti alle scelte tecniche e ai relativi costi).

L’idea del consorzio di autori, che si sostituiscono all’editore tradizionale per divenire editori di sé stessi, non è nuova nel mondo culturale italiano: non implica la partecipazione ai progetti degli altri autori aderenti al meccanismo associativo, né impone obblighi, responsabilità economiche o giuridiche, o comunque interazioni fra le varie iniziative. E’ solo un’idea volta a favorire un rapporto diretto tra l’autore e il proprio lavoro, dalla sua fase della creazione sino alla pubblicazione, alla successiva promozione, e dunque alla crescita del lavoro e dell’autore stesso.

Poter essere in grado di controllare i modi e le forme di questa crescita, senza essere spossessati della propria creatura artistica, è a nostro avviso il sogno di tutti quegli autori che per la necessità di procacciarsi i servizi necessari alla realizzazione del proprio prodotto, sono poi costretti a disfarsene.

La nostra associazione vorrebbe fornire una gamma di possibilità di realizzazione del prodotto, una distribuzione nazionale, una visibilità in rete, consente (e, anzi, sollecita) un controllo e una promozione da parte dell’autore, favorisce una crescita generale attraverso ogni iniziativa opportuna, e lo fa senza alcuno scopo di lucro. Il lucro, se c’è, è questione che riguarda esclusivamente l’autore che lo gestisce attraverso la struttura associativa.

© Geophonìe

Ci sono libri che andrebbero letti svariate volte per essere apprezzati nella misura che meritano. Talvolta, infatti, accade di cogliere tratti e sfumature sottese alla narrazione che solo una visione dell’opera nel suo insieme consente di riconoscere. Questo effetto in genere è volutamente prodotto dagli autori, ma in certi altri casi è una sorta di valore aggiunto che si autoalimenta nella promiscuità di temi e argomenti, nella ricchezza e diversità dei materiali documentaristici, si nutre dei contrasti che la sola lettura completa fa emergere, veste nuove forme e rivela contenuti ulteriori. La polifonìa produce e moltiplica le suggestioni che il libro vuol suscitare: questo valore aggiunto è la sua intrinseca vitalità.

Ci sono libri che andrebbero letti svariate volte per essere apprezzati nella misura che meritano. Talvolta, infatti, accade di cogliere tratti e sfumature sottese alla narrazione che solo una visione dell’opera nel suo insieme consente di riconoscere. Questo effetto in genere è volutamente prodotto dagli autori, ma in certi altri casi è una sorta di valore aggiunto che si autoalimenta nella promiscuità di temi e argomenti, nella ricchezza e diversità dei materiali documentaristici, si nutre dei contrasti che la sola lettura completa fa emergere, veste nuove forme e rivela contenuti ulteriori. La polifonìa produce e moltiplica le suggestioni che il libro vuol suscitare: questo valore aggiunto è la sua intrinseca vitalità.

Credevo di poter recensire CORREGGIO MON AMOUR nel giro di pochi giorni, ma l’ho tenuto in mano per mesi. Ogni volta che mi accostavo alla sua lettura sprofondavo con stupore nella (ri)scoperta di storie, atmosfere e ricordi, ma anche in una sorprendente acquisizione di notizie mai sufficientemente diffuse, in uno straordinario viaggio a ritroso tra fatti, circostanze, aneddoti che spiegano quanta fatica, dedizione e amore possano essere riposti, talvolta, nella realizzazione delle proprie aspettative, dei sogni personali e collettivi, quantà volontà occorre per affermare una propria personalità e dare al mondo tutto ciò che di noi stessi sentiamo il bisogno di trasmettere.

Quasi 500 pagine scritte da circa 80 autori: “un libro polifonico, un’indagine a trecentosessanta gradi sui linguaggi giovanili, sulle radici e sulla musica a Correggio dagli anni sessanta ad oggi” , dice la nota di copertina. “Attraverso articoli, interviste, saggi, racconti e testimonianze dirette si ricostruisce il quadro dello sviluppo musicale della nostra città sullo sfondo reggiano, emiliano, nazionale”. A prima vista lo si potrebbe scambiare per un mero saggio documentaristico, per lo più orientato all’illustrazione in chiave storico-culturale di un periodo di vita vissuto in un’area geografica determinata: intenzione, forse, originaria degli autori. La lettura del libro, però, induce ad altri percorsi. Non si riesce a evitare l’astrazione, la ricerca dei “propri” ricordi, quelli legati ai periodi che il volume racconta, anche se vissuti altrove. E’ impossibile sottrarsi a questa rievocazione della propria vita privata, quella che si viveva tra i ’60 e gli ’80 all’ombra di una cultura e una vita sociale ormai alle spalle e che oggi, forse per la prima volta, diviene oggetto di narrazione. La polifonìa del libro non è dettata solo dai suoi differenti autori e dai modi di ciascuno – talvolta frivoli, tal altra più profondi – di interpretare una certa realtà: è l’emotività di ogni singola narrativa che riesce a suscitare questa infinità di sensazioni, a rivelare contraddizioni, e che alla fine ci spinge a ricercare e giudicare (come in una sorta di “outing”) ciò che costituiva il nostro approccio di allora al mondo della musica, delle radio libere, delle discoteche e delle politiche sociali sottese a tutto questo.

Sulle radio libere, ad esempio, i racconti dei protagonisti di quell’epopea giovanile spaziano tra le differenti e anche opposte motivazioni che erano alla base del fenomeno.

Dice Alessandro Vercesi: “Solo la Rai con due canali televisivi e radiofonici ci imponeva mode e modi. Volevamo emulare in tutto e per tutto il successo della radio di Vasco, c’era la voglia di essere “qualcuno”, ma anche la voglia di comunicare. Abbiamo avuto un giocattolo nuovo tra le mani, pochi soldi, pochi mezzi tecnici, ma essendo un gioco condotto da “dilettanti allo sbaraglio”, il tutto rimaneva ed è rimasto un divertimento”.

Stefano Ligabue invece rievoca l’approccio dogmatico dell’apparato comunista locale: “Tra la seconda metà del ’76 e l’inizio del ’77 la Fgci correggese è alle prese con un allentamento del rapporto con la sua base e con i giovani in generale. Nei circoli si dibatte sui metodi di recupero del rapporto e una delle soluzioni più gettonate è sicuramente la costituzione di una radio. Finalmente, il 26 maggio del ’77, “la “Commissione radio” arriva a una prima Bozza per la costituzione di un’emittente radio. L’impostazione è spiccatamente politica e sociale. La musica ha un ruolo marginale e di riempimento, tanto che il documento stabilisce graniticamente quale musica si può trasmettere e quale no. Ci rendiamo conto che la musica avrà anche qui un notevole spazio ma saranno fatte delle scelte precise. La musica che avrà maggior spazio sarà quella popolare, folk, alcuni tipi di musica rock, liscio. Sono escluse dalla trasmissione le cosiddette canzonette e per intenderci la soul music (con scelte ben precise). L’ala musicale è una minoranza entusiasta, ma la leadership (e i soldi) sono senza dubbio nelle mani dell’ala militante. Fatto sta che, in breve tempo, risulta abbastanza evidente che l’ascolto e l’impatto sociale e politico rasentano lo zero” .

Storie d’altri tempi. Ci si interrogava sulle modalità di fruizione di questi nuovi luoghi di comunicazione: “Nella Fgci di Correggio c’era stato anche chi teorizzava il sabotaggio delle discoteche e della loro musica commerciale, con la motivazione che la disco-music allontanava i giovani dall’impegno e dalla politica: una posizione perdente, che venne presto sconfessata dalla maggioranza dei giovani figiciotti che non aveva alcuna intenzione di rinunciare a frequentare i locali da ballo alla ricerca in particolare dell’altro sesso”, ricorda Guido Pellicciardi, un organizzatore delle Feste dell’Unità di Correggio sul cui palco si esibì il mondo intero, da Dylan a Lou Reed, da Patti Smith e Michael Stipe dei R.E.M. ai Sonic Youth, Neville Brothers , Les Negresses Vertes, Pogues, Elvis Costello, Siouxsie e decine di altri artisti ai vertici della cultura musicale internazionale.

Le riflessioni sorgono per ogni storia, per ogni spunto documentaristico e narrativo: il volume infatti spazia tra la storia sociale locale – e quindi l’affermazione delle prime sale da ballo (dal night che ospitava Nilla Pizzi, Nunzio Filogamo, Fred Buscaglione e Toni Renis sino alla psichedelìa e ai nuovi club), le mastodontiche organizzazioni delle Feste dell’Unità, il recupero della tradizione culturale legata alla Resistenza – e la storia dei singoli, noti e meno noti, da Luciano Ligabue a Pier Vittorio Tondelli, dal flautista di fama mondiale Andrea Griminelli sino ai Black Box (gruppo ‘house music’ di fine anni ‘80 che raggiunse la vetta delle classifiche inglesi vincendo Grammy Awards e ottenendo nominations all’American Music Awards negli Usa). Un fervore di operosità provinciale senza paragoni: etichette discografiche indipendenti, siti on line di vendita dei prodotti musicali realizzati con enorme anticipo rispetto ai trend commerciali nazionali, storie di fonoteche, di contenitori di ogni genere sostenuti per alimentare e lanciare un intero settore culturale, ma anche solo per continuare a credere – spiritualmente – in un’idea. Roba da matti.

Le storie personali si intrecciano in modo affascinante con la società, con i luoghi e con altre storie. Come quella del fotografo internazionale Paolo Lasagni , in arte Hyena, curatore dell’immagine di Luciano Ligabue, le cui opere sono esposte in Italia, in Svezia, negli Stati Uniti e ad Hong Kong. O quella di Claudio Maioli, tour manager di Ligabue e autore di autentici miracoli organizzativi per la realizzazione di eventi di spettacolo di massime proporzioni: “Mi licenziai dalla Coop per mettermi a lavorare con mio padre che aveva un negozio di articoli da pesca, ma passavo più tempo fuori che dentro. Mio padre capì che avevo un sogno e me lo lasciò seguire, non gliene sarò mai grato abbastanza. Se hai un sogno che senti forte, seguilo, e fregatene del resto, perché forse quella è la tua strada. E’ l’unica verità che ho imparato in cinquant’anni”. E del suo sogno tradotto in realtà racconta le difficoltà concrete, gli ostacoli, “…. l’infinità di problemi sempre diversi. Facendo questo lavoro dal nord al sud dell’Italia, dagli stadi ai teatri, ho capito quanto sia difficile fare il politico, difficilissimo. Il lavoro vero, però, poi paga: questo sia io che Luciano l’abbiamo imparato dall’aver fatto diversi altri mestieri prima di questo e dall’essere emiliani, per quella cultura del lavoro e del “ruolo del mediano” che questa terra ti dà”. Storie che vanno dall’originario approccio artigianale sino ai massimi livelli della professionalità, tipiche dell’impegno lavorativo di questa Emilia spaventosamente operosa, anche quando si occupa di sogni da tradurre in realtà.

I successi planetari di questi artisti correggesi vengono spiegati, raccontati sotto il profilo commerciale, sociale, ma talvolta anche nel loro aspetto puramente artistico: in certe storie si coglie l’indole e l’ispirazione dei protagonisti, alla ricerca di sé stessi o di qualcosa da cogliere nell’aria di una certa fase storica.

Ligabue, ad esempio, racconta il suo iniziale girovagare per la definizione della sua personalità artistica: “Ci credevo molto in quello che facevo, mi piaceva l’idea di dire la mia con le canzoni, ma erano cose pretenziose, un po’ tipiche dei cantautori che ti spiegano come va il mondo. Io mi ero un po’ lanciato in quel ruolo, ma non sono fatto così e quindi ero inadeguato (…) . Poi c’è stata una fase intermedia, decisamente new wave. E’ iniziata mentre lavoravo come ragioniere, quando mi sono potuto permettere il mio primo registratore a quattro piste, con il quale ho iniziato a fare i primi esperimenti con le tastiere elettroniche. Mi piaceva avere echi così lunghi, un suono confuso … era un mondo torbido, ma che mi intrigava molto. Dopo di che ho pensato che quello era più un gioco di testa, che però non mi rappresentava veramente: a quel punto mi sono lasciato andare a una scrittura più vicina all’idea di rock’n’roll che avevo in mente, e ho subito sentito che quello ero finalmente io”.

Correggio Mon Amour, insomma, è uno di quei “mattoni” che non si possono assolutamente estromettere da una libreria musicale che si rispetti. Un grandissimo libro-verità, permeato, purtroppo da un sottile filo di nostalgia che denota il deterioramento di certi antichi slanci e di antiche e appassionate modalità di fruizione della musica intesa come “valore”. “La partecipazione al concerto era solo il culmine di un percorso vissuto in una lunga dilatazione temporale”, ricorda Pellicciardi. “In Italia ai concerti dei grandi nomi stranieri – molto meno frequenti di oggi – ci si preparava prima e, soprattutto, se ne discuteva per parecchio tempo dopo” ….

Giuseppe Basile © Geophonìe.

Cathy Richardson, l’ultima vocalist dei Jefferson Starship (Giuseppe Basile © Geophonìe)

Trascinati dalla nuova lead singer, i Jefferson Starship di Paul Kantner e David Freiberg riescono a scrivere un ulteriore capitolo del loro quarantennale percorso artistico, tra rock, folk e psichedelia. Cronaca di una grande serata romana.

“Le pop star di oggi … fra un anno o due non ti ricorderai neppure il loro nome. Fra cinque anni saranno cancellate dalla storia”. A dirlo, nel 1997, fu un giovane e promettente figlio d’arte, Jacob Dylan. Così i giovani, da vent’anni a questa parte, descrivono se stessi. E ciò che colpisce, in effetti, è quanto l’affermazione sia vera. Lo si può constatare da tanti segnali emblematici: dalle copertine delle riviste musicali specializzate, ove all’immagine dei giovani viene sempre preferita quella dei vecchi musicisti, tanto sfatti (talvolta anche artisticamente) quanto ancora trainanti; dai dati di vendita dei cd, sempre saldamente ancorati alla musica degli anni 70 e 80, con uno scarto enorme rispetto alle produzioni contemporanee; dall’affluenza ai concerti.

Ovviamente le eccezioni si contano sempre, da ambo le parti. Come non mancano i giovani carismatici, così pure non mancano le tante vecchie glorie incapaci di difendere il proprio spazio artistico e la propria visibilità: la rendita di posizione dei vecchi, insomma, non è proprio un effetto automatico.

Certo è, comunque, che tra le mille storie di musica e di vecchi artisti è raro trovarne di quelle che testimoniano ancora una reale capacità di ricerca e di rinnovamento, perchè il momento in cui il vecchio grande artista tira i remi in barca e porta sul palco solo il mestiere, prima o poi inesorabilmente arriva.

Stupisce, allora, quando un gruppo di così lungo corso riesca ancora a trovare energie, motivazioni e capacità comunicative, senza peraltro dover accantonare il repertorio classico e rassicurante che la folla attende.

La ricerca e la reinterpretazione sono a volte l’effetto ineludibile del turn over che il passare del tempo impone. Pensionamenti, defezioni, avvicendamenti, producono necessariamente delle mutazioni. A volte, però, questo cercare per l’ennesima volta una via è ancora un’autentica ricerca artistica, piuttosto che una mera contingenza.

Cathy Richardson, David Freiberg e Jude Gold (Giuseppe Basile © Geophonìe)

Di avvicendamenti i Jefferson Starship ne hanno visti in quantità, tanto da cristallizzarsi definitivamente come street band, come gruppo, cioè, che ha fatto della fase live tanto il proprio principale obiettivo, da concepire l’alternarsi dei componenti come un mero dettaglio.

Alle origini, come sappiamo, non fu così. La band, capitanata da Paul Kantner e Grace Slick, si esprimeva con una formazione imperniata su un nucleo abbastanza stabile, sebbene non mancassero mai, come in tutti i gruppi di cultura hippie, partecipazioni e ospiti importanti. Col passare degli anni, però, la filosofia dell’alternanza ha finito col prendere il sopravvento, tanto che nel loro ultimo disco del 2008, “Tree of Liberty”, la band si ripresentò al pubblico con una foto emblematica: “The Main Ten”, recitava la didascalia, i principali dieci. Un assemblaggio fotografico, che voleva testimoniare una storia scritta, suonata e cantata a più mani e più voci. Un ensemble.

Alle origini, come sappiamo, non fu così. La band, capitanata da Paul Kantner e Grace Slick, si esprimeva con una formazione imperniata su un nucleo abbastanza stabile, sebbene non mancassero mai, come in tutti i gruppi di cultura hippie, partecipazioni e ospiti importanti. Col passare degli anni, però, la filosofia dell’alternanza ha finito col prendere il sopravvento, tanto che nel loro ultimo disco del 2008, “Tree of Liberty”, la band si ripresentò al pubblico con una foto emblematica: “The Main Ten”, recitava la didascalia, i principali dieci. Un assemblaggio fotografico, che voleva testimoniare una storia scritta, suonata e cantata a più mani e più voci. Un ensemble.

Diana Mangano e Paul Kantner, 09.10.2005, Sausalito, Mexico (Corrado Cagalli © Geophonìe)

Diana Mangano a Milano, 01.12.2006, Blue Note (Giuseppe Basile © Geophonìe)

A focalizzare l’attenzione dei fans e del pubblico, però, era l’avvicendamento nella posizione della lead singer ad essere sempre, e comprensibilmente, il più sentito. Dopo l’uscita di scena di Grace Slick la difficile eredità passò a Diana Mangano, che per oltre quindici anni ha retto il fronte del palco, sostituita sporadicamente da Darby Gould. Diana l’abbiamo vista in Italia svariate volte, l’ultima nel 2006 al Blue Note di Milano, nel corso di due serate nelle quali si percepì un momento di difficoltà e stanchezza della band.

Nel 2008, i Jefferson ci onorarono di un loro nuovo passaggio, ma questa volta senza la fantastica Diana, a cui il pubblico è sempre stato affezionato. La band questa volta sperimentava una nuova singer, di notevole curriculum nella scena folk rock del mercato interno americano, e di grande carattere: una certa Cathy Richardson, pressochè sconosciuta al pubblico italiano. Di lei si sapeva poco o nulla, si diceva che in America fosse la migliore interprete di Janis Joplin in circolazione, si parlava della sua vocalità robusta e potente e della sua indole molto rock.

Il concerto tenuto a L’Aquila (prima del terremoto) spiazzò i fans, ancora abituati alle dolcezze psichedeliche e alla pose hippie di Diana, ma lasciò intendere che la band forse stava per l’ennesima volta cercando un’ultima via di sopravvivenza, una soluzione per non restare intrappolata nello schema della band-revival per reduci.

Il disco “Tree of Liberty” risultò un lavoro decoroso, colto, fiero, con citazioni nobili del folk americano e la giusta dose di sonorità tipiche della band. Non si sapeva, però, quale direzione avrebbe davvero potuto assumere la nave dei Jefferson per il prosieguo. Abbiamo così dovuto attendere i concerti di Catanzaro e Roma, (9 e 12 ottobre 2012) per scoprire come questa formazione abbia saputo evolversi.

Cathy Richardson ha preso in mano le redini della band, come forse neppure a Diana Mangano riusciva, e ha ri-portato il gruppo su ritmi e composizioni intense e a tinte forti. Di psichedelia praticamente non c’è traccia, mentre il rock classico della band viene invece ripescato e riproposto senza esitazioni.

Cathy e Paul, 12.09.2012, Roma (Giuseppe Basile © Geophonìe)

Cathy è una vigorosa interprete, ma è anche una fervida autrice, qualità che ha voluto rendere nota al pubblico italiano presentando nel corso della performance il disco d’esordio (“The Other Side”) della sua band collaterale, The Macrodots, eseguendone un brano (“If I Could”). I linguaggi sonori, ovviamente, sono tutt’altra cosa rispetto alla band di Paul Kantner. Si tratta di un sound tipicamente anni 2000, caratterizzato dalla chitarra di Jude Gold, giovane musicista che milita con Cathy in questa giovane formazione, ma che è anche sul palco dei Jefferson, come chitarra solista.

Slick Aguilar, 19.11.2006 Amsterdam, Melkweg (Corrado Cagalli © Geophonìe)

E’ la marcia in più che forse mancava al gruppo di Paul Kantner, e che sostituisce il veterano Slick Aguilar, per anni artefice delle sonorità elettriche dei Jefferson, sempre presente in tutti i loro tour sin dal 1992.

Jude Gold e Cathy insieme tirano da matti: il concerto romano è di sorprendente potenza, sonora e vocale, e su questa caratteristica è costruita la setlist.

La “Somebody to Love” degli Airplane è addirittura il primo brano, come a volersi subito scrollare di dosso il macigno, ma che naturalmente ben dispone il pubblico.

Segue “Fresh Air”, parallelo omaggio ai Quicksilver Messanger Service, ovvero l’altra band che contribuì alla nascita dei Jefferson Starship, nel lontano 1970. David Freiberg la esegue perfettamente, con voce forte e interpretazione sicura.

Per quanto è breve, la successiva invocazione di “Sunrise” giunge come una mera sensazione di psichedelia, un omaggio al tema filosofico portante della storia del gruppo, ma non ti lascia il tempo di cullarti nelle sue suggestioni hippie: la serata, infatti, deve scorrere su un altro registro. La band infatti esegue di seguito “Have You Seen The Saucers?” e “Find Your Way Back”, due brani non celebri e poco sfruttati da Kantner (il primo, composto nel 1970, venne poi inserito in una raccolta di opere minori degli Airplane pubblicata solo nel 1974, “Early Flight”; il secondo, invece, è un pezzo ripescato da “Modern Times”, lavoro che i Jefferson Starship pubblicarono, senza fortuna, nel 1981). Queste due esecuzioni risultano essere un segno di forza del concerto romano, perché stanno a dimostrare che se una band suona ad alti livelli, anche i lavori minori possono trovare un momento di gloria inattesa. Entrambi i pezzi sono una riscoperta, e l’interpretazione dell’intero gruppo li rigenera e valorizza.

Cathy Richardson, 12.09.2012, Roma (Giuseppe Basile © Geophonìe)

Ma è tempo ormai di sfoderare la sequela mozzafiato di hits, a furor di popolo, e di brillanti vibrazioni rock. “When The Heart Moves Again” (pietra miliare d’apertura dell’inarrivabile “Bark” del 1971) è come sempre un inno, a cui seguono “Get Together”, “Miracles”, “Count On Me”, una dopo l’altra. Si arriva così a “Wooden Ships”, ovvero alla pura leggenda, al punto compositivo più alto di Kantner/Crosby, corale, calda, con il duo vocale Kantner-Richardson convinto e concentratissimo.

La band ci crede, dimostra affiatamento, solidità, voglia di inondare il pubblico di emozioni. A sostenere il crescendo ritmico c’è Prairie Prince, storico batterista della band che negli ultimi anni si era allontanato dal gruppo per seguire altri progetti, ma che per una manciata di date di questo tour ricompare, proprio in Italia. Era (e forse è ancora, chissà) il compagno di vita di Diana Mangano, di cui invece non si ha quasi più notizia dal momento della sua uscita dal gruppo, fatta eccezione per qualche sua apparizione negli States con altri musicisti. Alle tastiere, invece, inamovibile, come nelle precedenti tournee italiane del 2005 e 2006, c’è Chris Smith, questo bravo ragazzo dalla faccia buona che da anni riesce a sostenere ritmicamente la band accollandosi anche le parti di basso.

David Freiberg, 12.09.2012, Roma (Giuseppe Basile © Geophonìe)

Dopo l’esecuzione di Wooden Ships, accolta dagli applausi, c’è spazio per due sorprese. David Freiberg intona da solo, voce e chitarra, “Harp Tree Lament”, ovvero il suo più grande capolavoro, una delle canzoni più belle del mondo. L’interpretazione è commovente perché ti fa comprendere quanto possa essere grande il cuore di un uomo, anche in età avanzata. E’ questa oggi, purtroppo, la condizione del grande David, un vecchio hippie che ha vissuto nove vite e che ha ancora la forza di presentarti una canzone così intensa dimostrandoti quanto lui stesso la ami. Certo, la versione originale contenuta su “Baron von Tollbooth & the Chrome Nun” del 1973 non è obiettivamente riproducibile (lì siamo davvero fra le stelle), ma questa versione acustica è una celebrazione (giusta), un omaggio dovuto a una composizione che vive di vita propria, di quelle che quando te ne innamori non la lasci più.

Subito dopo tocca a Cathy diversificare il concerto presentando “If I Could”, tratto dal disco realizzato con The Macrodots (decisamente un bel lavoro, robusto e godibile al tempo stesso, attuale e originale: alla fine del concerto lei stessa riceve il pubblico all’uscita dal XS Live – il locale che ospita i Jefferson e che loro inaugurano – e ne vende una gran quantità di copie).

Paul Kantner, 12.09.2012, Roma (Giuseppe Basile © Geophonìe)

Il concerto quindi entra nella sua fase finale, rock a tutto spiano, con un’altra raffica di brani memorabili. Si riparte con “Ride The Tiger”, e “Fast Buck Freddie”, con cui il gruppo dimostra di voler porre l’accento sul suo repertorio più rockettaro, cosa che invece non si riscontrò sempre nel corso delle loro ultime esibizioni italiane. Kantner pesca infatti a piene mani da “Dragonfly” e “Red Octopus” del 1974 e 1975, scaricando i suoi riff tipici degli Starship dell’età di mezzo (quella successiva agli esordi psichedelici di “Blows Against The Empire”, e precedente alla fase di fine anni ‘70 e primi ’80 durante la quale la band s’incamminò verso contaminazioni di ambiente pop americano ed esperimenti commerciali). Si prosegue con “Jane”, fortunatissimo brano del 1979 (tratto da “Freedom at Point Zero”): tutti brani, questi, in cui Cathy sfodera una forza interpretativa da leone e viene sostenuta da un Jude Gold straordinario che davvero fa la differenza, brillantissimo, di grande tecnica chitarristica e lucentezza di suoni, brillante in assoli straripanti che ne catalizzano la presenza sul palco.

E’ il momento di affrontare la fase finale con un’ultima marcia trionfale di successi, pura storia della musica. “Crown of Creation”, “Hyperdrive”, “The Ballad Of You And Me & Pooneil”, sino a “White Rabbit” (con una Cathy ormai alle stelle, ma sempre lucida e carismatica nel condurre la performance), e quindi al delirio finale di “Volunteers”.

L’XS Live sulla via Ostiense di Roma vive un momento di gloria che mai dimenticherà, un pubblico maturo e avanti negli anni si abbandona all’ebbrezza della gioia collettiva, mentre Paul Kantner chiude, come quasi sempre è solito fare, con “The Other Side Of This Life”, ora siamo davvero dall’altra parte della nostra stessa vita.

Non ci sono parole per celebrare i Jefferson.

Autentici Eroi. Serata epica.

Giuseppe Basile © Geophonìe

(Riproduzione Riservata)

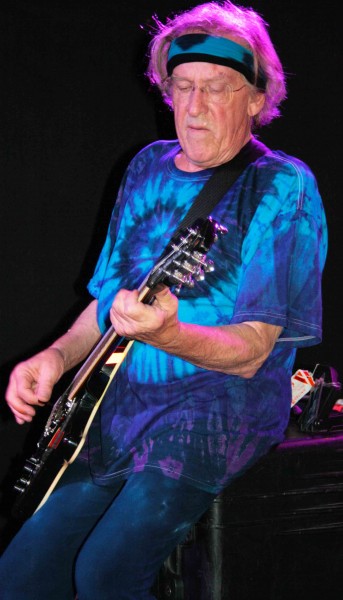

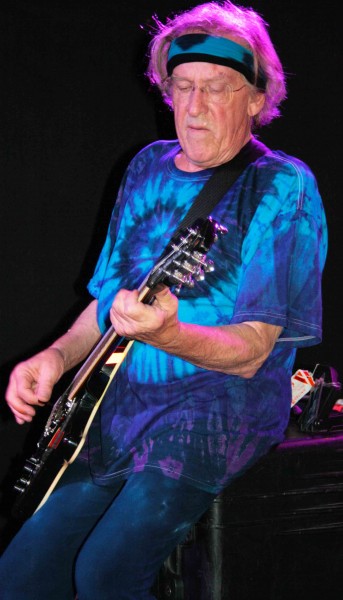

Artista: Simple Minds

Data: 03.07.2009

Luogo: Milano, Arena Civica, Milano

Copyright: Giuseppe Basile © Geophonìe

Le idee, e le aggregazioni umane attorno ad esse, talvolta si formano e si sviluppano in modo del tutto occasionale, per puro caso o per contingenze specifiche. L’Associazione Culturale Geophonìe vide la sua genesi per far fronte a una contingenza imprevista.

Le idee, e le aggregazioni umane attorno ad esse, talvolta si formano e si sviluppano in modo del tutto occasionale, per puro caso o per contingenze specifiche. L’Associazione Culturale Geophonìe vide la sua genesi per far fronte a una contingenza imprevista.

Si è discusso a lungo in questi ultimi anni di come l’Era del Web abbia sdoganato gli aspiranti scrittori, gli autori della domenica, i poeti e i pensatori di ogni qualifica e grado. La Rete li ha resi liberi di proporsi al mondo, di mescolarsi con le menti dotte e professionali: ha offerto loro una sospirata legittimazione, ma ha provveduto a farli scomparire nel magma delle pagine telematiche sin dal momento successivo al loro primo insediamento. Per una sorta di curioso paradosso, il traguardo della libertà più assoluta di espressione e di visibilità ha coinciso con l’istantanea conquista dell’anonimato.

Si è discusso a lungo in questi ultimi anni di come l’Era del Web abbia sdoganato gli aspiranti scrittori, gli autori della domenica, i poeti e i pensatori di ogni qualifica e grado. La Rete li ha resi liberi di proporsi al mondo, di mescolarsi con le menti dotte e professionali: ha offerto loro una sospirata legittimazione, ma ha provveduto a farli scomparire nel magma delle pagine telematiche sin dal momento successivo al loro primo insediamento. Per una sorta di curioso paradosso, il traguardo della libertà più assoluta di espressione e di visibilità ha coinciso con l’istantanea conquista dell’anonimato.

Ci sono libri che andrebbero letti svariate volte per essere apprezzati nella misura che meritano. Talvolta, infatti, accade di cogliere tratti e sfumature sottese alla narrazione che solo una visione dell’opera nel suo insieme consente di riconoscere. Questo effetto in genere è volutamente prodotto dagli autori, ma in certi altri casi è una sorta di valore aggiunto che si autoalimenta nella promiscuità di temi e argomenti, nella ricchezza e diversità dei materiali documentaristici, si nutre dei contrasti che la sola lettura completa fa emergere, veste nuove forme e rivela contenuti ulteriori. La polifonìa produce e moltiplica le suggestioni che il libro vuol suscitare: questo valore aggiunto è la sua intrinseca vitalità.

Ci sono libri che andrebbero letti svariate volte per essere apprezzati nella misura che meritano. Talvolta, infatti, accade di cogliere tratti e sfumature sottese alla narrazione che solo una visione dell’opera nel suo insieme consente di riconoscere. Questo effetto in genere è volutamente prodotto dagli autori, ma in certi altri casi è una sorta di valore aggiunto che si autoalimenta nella promiscuità di temi e argomenti, nella ricchezza e diversità dei materiali documentaristici, si nutre dei contrasti che la sola lettura completa fa emergere, veste nuove forme e rivela contenuti ulteriori. La polifonìa produce e moltiplica le suggestioni che il libro vuol suscitare: questo valore aggiunto è la sua intrinseca vitalità.