Sul palco del Made in Bo salgono i Deep Purple, di fronte a un pubblico non numeroso e composto per lo più da “reduci e combattenti”. In verità sembra più nutrito il gruppo dei reduci, piuttosto che quello dei combattenti. I giovani, infatti, quelli sotto i trent’anni, si contano sulla punta delle dita e in fondo è giusto così. I padri dell’hard rock continuano a esibirsi in tutto il mondo di fronte a generazioni di musicofili che si recano a vedere i loro concerti indossando la maglia dei Metallica, dei Motorhead, degli Iron Maiden e dei Black Sabbath: dei discepoli dei Deep Purple, in definitiva. Quindi è chiaro che ormai il concerto che portano in scena non può che essere una sorta di visita alle vestigia degli antichi padri, una visita archeologica.

Sul palco del Made in Bo salgono i Deep Purple, di fronte a un pubblico non numeroso e composto per lo più da “reduci e combattenti”. In verità sembra più nutrito il gruppo dei reduci, piuttosto che quello dei combattenti. I giovani, infatti, quelli sotto i trent’anni, si contano sulla punta delle dita e in fondo è giusto così. I padri dell’hard rock continuano a esibirsi in tutto il mondo di fronte a generazioni di musicofili che si recano a vedere i loro concerti indossando la maglia dei Metallica, dei Motorhead, degli Iron Maiden e dei Black Sabbath: dei discepoli dei Deep Purple, in definitiva. Quindi è chiaro che ormai il concerto che portano in scena non può che essere una sorta di visita alle vestigia degli antichi padri, una visita archeologica.

L’hard rock dei Deep Purple suona oggi quasi come una soft music, in confronto con quello che è sorto dopo il loro avvento. E Ian Gillan e soci lo sanno bene. Per questo non ci provano neppure a gonfiare il concerto, a renderlo altisonante, a ripristinare d’autorità una distanza irrimediabilmente perduta col mondo dell’hard, e non più recuperabile. Non fanno, insomma, quello che ad esempio farebbero i Rolling Stones, sempre occupati a tenere alto il proprio mito, sempre impegnati ad architettare tournee maestose e tronfie, con suoni e scenografie ingigantite. I Deep Purple preferiscono prendere atto del tempo che passa e scendono in pista con un concerto in perfetto stile anni 70, senza cambiamenti particolari negli arrangiamenti dei pezzi celebri. Si presentano, cioè, come un classico, da rivedere e risentire per quello che è. Del resto, particolari vette non si possono obiettivamente raggiungere: Ian Gillan appena entra sul palco procede con l’apertura obbligata, l’unica concepibile, quella “Higway Star” di “Made in Japan” che è entrata nella leggenda, ma con la metà della voce. Cominciamo male. Sembra quasi che canti in falsetto, come i Cugini di Campagna di “Anima mia”, e non prende quasi mai di petto le note. A volte la voce sembra sussurrata, sembra addirittura un problema di audio.

In realtà, invece, il calo di potenza della voce del buon Gillan risulta notevole anche nel corso del concerto, ma dopo i primi momenti di smarrimento per questa deminutio il pubblico si abitua a questo standard canoro e non ci bada più. L’interpretazione vocale di Gillan in sordina sembra quasi contribuire a definire il concerto come una sorta di rivisitazione, come quando ci si ritrova a canticchiare a voce più bassa e con minore enfasi un brano famoso di tanti anni fa. Poi ci si rende conto che non c’è nemmeno Ritchie Blackmoore alla chitarra, nè Jon Lord alla tastiera, cioè tre quarti del gruppo. Sono assenze note da anni, ma sempre difficili da assimilare. Quando ci si trova di fronte ai Deep Purple automaticamente si pensa che ci siano anche loro. Li sostituiscono, però, degnamente, Steve Morse e Don Airey, sempre della famiglia Deep Purple (hanno suonato per anni con Blackmoore nei Raimbow, e collaborato con tantissimi gruppi hard rock e traditionals). E anche Ian Paice, ormai, è lontano anni luce dal micidiale assolo di “The Mule”, leggendario come ogni altro brano di “Made in Japan”.

Il concerto, comunque, fatte queste premesse, prende il volo con le ali di cui oggi dispone e senza complicazioni. E’ uno show anni 70, con cavalcate maestose di organo e pianoforte elettrico che si intrecciano, duettando, con altrettante scale di chitarra elettrica, sulla base corposa di basso e batteria dei due originari fautori della base ritmica dei Deep Purple, ovvero Roger Glover e Ian Paice. Roger appare quello più in forma del gruppo, vigoroso, con una linea di basso poderosa e quasi preponderante sul suono complessivo (pur in presenza di tanta chitarra elettrica e tastiera). Quel sound corposo del basso caratterizza tutti i brani eseguiti dai Deep Purple, anche quelli più recenti e che proprio per l’impostazione ritmica e il tipo di suono rotondo e rimbombante del basso sembrano composti anch’essi negli anni 70. Ma è giusto così. E’ il loro modo di esprimere la composizione musicale, il loro modo di tradurre in suono l’idea. Il mestiere fa il resto e gioca moltissimo nel concerto. Si vede che tutti hanno una padronanza e una scioltezza, una disinvoltura tipica di chi ha l’abitudine di stare sul palco ad alti livelli tecnici: eccetto Gillan, che usa molto mestiere per coprire, purtroppo, la sua minore potenza vocale. Anche lui, comunque, si difende con dignità assoluta, senza imbarazzo, tanto da far passare come normale, come accettabile, una diversa resa di quei brani. Brani che tanto, in ogni caso, fanno saltare il pubblico dei reduci, come nella immancabile “Smoke On The Water” e negli altri classici e meno classici, tutti graditi.

In perfetto stile anni 70 anche il momento degli assoli individuali e dei rispettivi virtuosismi: trionfante e faraonico quello delle tastiere di Don Airey, che spazia dal brano di musica classica “Alla Turca” sino al leit motiv di “Guerre Stellari”, passando per bufere psichedeliche e atmosfere rock blues datate e perciò di effetto; ipertecnico quello di Steve Morse, in stile da chitarrista metal moderno e quindi, necessariamente, con una minore dose di carisma. La chitarra metal è sempre un po’ impersonale e leziosa, se paragonata a quella di Blackmoore. Ma è il genere stesso, hard rock tradizionale, che esce un po’ malconcio dalla performance.

L’impatto è necessariamente di minore effetto dopo aver ascoltato un decennio di punk e un successivo decennio di grunge, perché l’hard rock alla Deep Purple è rimasto identico a sé stesso, così com’era, lontano dalle nuove contaminazioni, ma ritagliandosi la sua onesta fetta di mercato a dispetto dei ritmi più evoluti e delle evoluzioni musicali che dai Sex Pistols sino ai Nirvana hanno determinato un nuovo concetto di “energia” in musica.

Nel complesso, comunque, i Deep Purple si riaffermano con uno show per “amanti del genere”, da vedere senza troppe pretese e col giusto spirito della rievocazione. Voto più che sufficiente, sia per tasso tecnico, sia come Oscar alla carriera.

Giuseppe Basile © Geophonìe

L’esordio italiano di Sarah Jane Morris, con la sua tournee di presentazione del suo ultimo lavoro “Love And Pain”, rischiava di essere oscurato dai tanti concertoni estivi e rappresentazioni che in questo periodo hanno monopolizzato l’attenzione delle piazze di Modena e di tutta Italia. Invece la jazz singer britannica è riuscita ugualmente a imporsi, nonostante l’evento fosse stato poco pubblicizzato, richiamando un pubblico che è accorso numerosissimo ad applaudirla nella cornice più intima e sofisticata dei Giardini Ducali, proprio a pochi metri dalla Piazza Grande sul cui palco si erano appena avvicendati in pochi giorni De Gregori, Mannoia, Oxa e altri.

L’esordio italiano di Sarah Jane Morris, con la sua tournee di presentazione del suo ultimo lavoro “Love And Pain”, rischiava di essere oscurato dai tanti concertoni estivi e rappresentazioni che in questo periodo hanno monopolizzato l’attenzione delle piazze di Modena e di tutta Italia. Invece la jazz singer britannica è riuscita ugualmente a imporsi, nonostante l’evento fosse stato poco pubblicizzato, richiamando un pubblico che è accorso numerosissimo ad applaudirla nella cornice più intima e sofisticata dei Giardini Ducali, proprio a pochi metri dalla Piazza Grande sul cui palco si erano appena avvicendati in pochi giorni De Gregori, Mannoia, Oxa e altri.

Estroversa, generosa, prima di eseguire le nuove composizioni ha spesso illustrato i contenuti del disco (per la prima volta scritto interamente da lei), dedicato alle donne e all’universo femminile da cui ha tratto ispirazione nel corso della sua carriera: disco che comunque, per quanto eccellente sia, non regge al confronto con l’impatto live della cantante, di fronte al quale ogni lavoro in studio appare inevitabilmente più statico e soft. Sarah esordisce con “I Can’t Stand The Rain”, “Into My Arms” del precedente lavoro (August, 2001), ma rapisce letteralmente il pubblico con una superba versione di “Move On Up” (sempre da “August”). Si prosegue poi con “Fragile” di Sting, per riscaldare il pubblico con brani noti, poi si giunge alle composizioni dell’ultimo disco, “Innocence” , “Blind Old Friends” e “It’s Jesus I Love” sospesi tra il pop e il jazz, con una band capace di creare la giusta tensione e la varietà stilistica necessaria per tenere alta l’attenzione del pubblico.

Il concerto, infatti, alterna momenti di profonda intimità dominata dalla vocalità superiore di Sarah a momenti di più facile comunicativa e ritmo. Dopo i tre brani del nuovo lavoro Sarah concede al pubblico il momento più ludico con una “Piece Of My Heart” di Janis Joplin in chiave reggae, allegra e frizzante. In seguito regalerà altri momenti di easy-listening con un omaggio a Barry White (“Never Gonna Give You Up”) o con una autocelebrazione della propria “Me And Mrs. Jones” , che nonostante i ripetuti ascolti il pubblico mostra sempre di gradire. Si prosegue con “Chelsea Hotel” (ancora tratto dal precedente “August”), momento perfetto di fusione tra voce e chitarra acustica senza altri strumenti, e poi si ritorna ai brani inediti, dalla spirituale “Fields Of Wheat”, ai temi più pop e ritmici di “Cowboy Junkies” e “Arms Of An Angel”, alla splendida e blueseggiante “A Horse Named Janis Joplin”.

Ma dopo tanto lusso e interpretazioni colte, compresa un’ultima versione concessa tra i bis di “I Don’t Wanna Know About Evil” (da “Fallen Angel”, 1998), lo show raggiunge il suo massimo con una furiosa “Too Close” (da “Blue Valentine”, 1995), rhythm’n’blues potentissimo che fa saltare il pubblico, con Sarah Jane che modula in modo lancinante la sua voce rauca con acuti da gatta e che si scaglia sul microfono come una Robert Plant al femminile, avvolta dalla sua chioma rossa di capelli ricci.

Eccelsa anche la band, con Matt Baker alla chitarra (session man di Sinead O’ Connor, Julian Lennon, Swing Out Sister, Bob Geldof, Joe Cocker), Mornington Lockett al sax (reduce da una serie di concerti al Jazz Cafè di Londra nientemeno che col leggendario Jimmy Smith all’organo Hammond), e Martyn Barker alle percussioni, coautore e produttore del disco, anch’egli noto per collaborazioni internazionali di gran pregio, da Billy Brag sino alla Real World.

La serata successiva a Carpi appare un po’ penalizzata dal luogo meno accogliente e più angusto, ma conferma l’alto livello della performance, con qualche variazione di scaletta (qualche cover in meno, e in più l’interpretazione del brano singolo “Love And Pain”, mancante nella prima serata di Modena).

Giuseppe Basile © Geophonìe

© “Cruelty Without Beauty”, Coocking Vinyl, Spin Art Records, 2002

Stavolta al Vox Club, tempio emiliano della musica di qualità, non si registra il tutto esaurito cui si è appena assistito per la tre giorni di concerti di Carmen Consoli. I tempi cambiano, si sa. Ma c’è pur sempre un bel pubblico, che attende con serenità l’inizio di un concerto sicuramente molto raro e inusuale e che vale sempre la pena di vedere. Non si sa bene che tipo di spettacolo portino oggi i Soft Cell sul palco e nemmeno il perché di questo mini tour. Forse è solo un consolatorio revival, o forse è un preludio alla pubblicazione di qualche nuovo lavoro.

Rimane però la curiosità di vedere che fine hanno fatto due dei più grandi e affidabili compositori degli anni ’80, e cosa abbiano in mente oggi. Lo stupore è grande non appena Marc Aldmond apre il concerto con “Memorabilia”, il primo brano del gruppo. Dave Ball è immobile dietro tastiere, sintetizzatori e batterie elettroniche; Marc è al centro del palco, felice, rassicurante e radioso, mentre canta e balla esattamente come vent’anni fa. Vestito di nero, magrissimo, si esprime subito senza ostentazione, senza forzature, in modo naturale e inesorabilmente contagioso. Il brano è un tripudio di elettropop della prima maniera. Era il 1981, l’anno dei Soft Cell. Con un EP autofinanziato intitolato “Mutant Moments”, venduto porta a porta nei negozi dagli stessi Marc e Dave, i Soft Cell attirarono l’attenzione dell’etichetta Some Bizarre che produsse il primo singolo, “Memorabilia”. Il brano veniva suonato dappertutto. Fu il successo negli ambienti underground, la nascita della “new wave”.

Il concerto di oggi va avanti sulla stessa frequenza: si procede con “Monoculture” e “Le Grand Guignol”, tratti questa volta dal loro ultimo lavoro (Cruelty Without Beauty, 2002), poi a seguire con i vari “Divided Soul”, “Baby Doll” della vecchia produzione, e poi di nuovo con i brani recenti, “Last Chance”, “The Night”, “Together Alone”.

L’alternanza tra il vecchio e il nuovo dimostra la continuità del gruppo nella propria visione musicale ed è proprio questo ciò che stupisce di più: quando due artisti suonano con tanta serenità e allegria, senza cambiare una virgola negli arrangiamenti, nel metodo, nella scenografia, dimostrano quanto sia genuina la propria ispirazione. Non sentono alcun bisogno di adeguarsi alle mode e alle nuove sonorità, cosa che accade quando ciò che si rappresenta sul palco risponde al proprio più intimo sentire.

Marc e Dave confermano il proprio approccio compositivo elaborando le visioni musicali odierne e suonando esattamente come vent’anni fa, come se il tempo non fosse trascorso, e il bello sta proprio nel vedere che non mostrano alcun imbarazzo per questo. Anzi, la loro arte si esprime in un modo così naturale che persino un pubblico di vent’anni dopo percepisce questa sicurezza artistica e si abbandona a uno spettacolo genuino e assolutamente artistico, scrollandosi così il dubbio e il timore di ritrovarsi in una sorta di svago autorizzato o in un’area di parcheggio consolatoria.

Non è un concerto per reduci e nostalgici, e neppure un meeting rivendicativo di un’identità artistica dimenticata. Si assiste a un concerto che è un evento di pura pop-art, tanto da non accorgersi di essere al centro di un party gay, animato dalla sola sicurezza propositiva di Marc e Dave e dalla condivisione del pubblico. Si procede con “Youth”, poi con “Soul Inside” in cui Marc Aldmond si lancia nelle sue vocalità chiare e potenti e trasforma definitivamente lo show in una performance techno-dance talmente autentica e originale da impedire a chiunque di definirla retrò. “Torch”, “Bedsitter”, “Falling Apart” raccolgono il giusto e doveroso tripudio di un pubblico attento e affezionato verso i creatori di un genere musicale, i portatori di un’idea originaria che non deve fare i conti col tempo.

Non è un concerto per reduci e nostalgici, e neppure un meeting rivendicativo di un’identità artistica dimenticata. Si assiste a un concerto che è un evento di pura pop-art, tanto da non accorgersi di essere al centro di un party gay, animato dalla sola sicurezza propositiva di Marc e Dave e dalla condivisione del pubblico. Si procede con “Youth”, poi con “Soul Inside” in cui Marc Aldmond si lancia nelle sue vocalità chiare e potenti e trasforma definitivamente lo show in una performance techno-dance talmente autentica e originale da impedire a chiunque di definirla retrò. “Torch”, “Bedsitter”, “Falling Apart” raccolgono il giusto e doveroso tripudio di un pubblico attento e affezionato verso i creatori di un genere musicale, i portatori di un’idea originaria che non deve fare i conti col tempo.

La chiusura, con “Insicure Me”, “Tainted Love” e “Say Hello Wave Goodbye” lascia un solo rimpianto: quello di non aver potuto prolungare la festa, ascoltando dal vivo qualche altra perla di un piccolo grande gruppo che si riconferma unico al mondo.

Set List: 1) Memorabilia 2) Monoculture 3) Le Grand Guignol 4) Divided Soul 5) Baby Doll 6) Last Chance 7) Barriers 8) Youth 9) Loving U 10)Mr. Self 11) Together Alone 12) The Night 13) Soul Inside 14) Toech 15) Bedsitter 16) Falling Apart 17) Insecure Me 18) Tainted Love 19) Say Hello Wave Goodbye.

Giuseppe Basile © Geophonìe

Peter Gabriel (Marcello Nitti © Geophonìe)

Lo si attendeva ormai da troppo tempo, e con trepidazione. La presentazione del suo nuovo album, dunque, era inevitabile desse luogo a grandi aspettative: non sono bastate, però, l’emozione dell’incontro e la difficoltà di comprensione dei brani inediti per annullare del tutto la capacità di giudizio dei fans. Molti, come il sottoscritto, hanno preferito attendere l’uscita dell’album (avvenuta due giorni dopo, il 20) per riascoltare i brani eseguiti e rileggere mentalmente il concerto milanese. Che non è stato certo brutto, per carità. Ma che ha riproposto un Peter Gabriel sostanzialmente molto vicino a quello di dieci anni fa. Si può tollerare che un disco somigli al precedente quando il suo autore ne pubblica uno all’anno. Ma se dopo dieci anni ci si imbatte in un disco che suona come il precedente, o giù di lì, le cose cambiano.

La performance del 18 parte con “Darkness” , composizione alta e di effetto, ma che appare “disturbata” da una chitarra che ricorda forse i barriti di “Elephant Talk” dei King Crimson di vent’anni fa (Discipline, 82). Il brano (risentito, poi, a mente fredda è molto lirico, e la “dark” con cui viene reso, tra chitarre e bassi progressive, ma ormai meno progressive di un tempo, lo appesantisce).

Si prosegue con “Red Rain” che è quella che tutti conosciamo e quindi scivola via con l’unica funzione di non farci sentire totalmente estranei alla performance.

Peter va avanti con “Growing Up”, inedito più accattivante e di più facile comprensione, che sembra convincere tutti, ma che in fondo poi si rivela essere un brano pop come “Steam” del vecchio “Us” del 1992, destinato, cioè, a dare un movimento blues e soul in un disco che altrimenti sarebbe risultato troppo lento e grave.

Si procede con Sky Blue, sempre del nuovo album ma scritto nel 1991 (e infatti si sente). Il concerto, seguito con religiosa attenzione del pubblico, si accende maggiormente quando Peter intervalla le nuove composizioni con i brani vecchi (ma sempre di “So” e “Us” , quasi a voler sottolineare come il nuovo album sia il terzo capitolo di una trilogia): scorrono, così, “Mercy Street” che Peter interpreta alla grande, “Digging in The Dirt” che ci siamo stancati di sentire, e “Sledgehammer” che ormai prendiamo solo come necessario momento ludico e ballerino delle performance di Peter in quanto, musicalmente, ha ormai valore di modernariato.

“No Way Out” e “I Grieve” sono due tipici brani di Gabriel, di quelli che richiedono più ascolti e che nel concerto non potevano essere completamente recepiti: di sicuro spessore, ma in qualche modo noiosi (come risultava un po’ “Love To Be Loved” di Us, a cui per certi versi assomigliano, sebbene più cupi e ritmicamente diversi).

Si va avanti con “The Barry Williams Show”, lanciato come brano guida commerciale del disco, ma che – al sottoscritto – musicalmente appare come una drammatica variante di “Digging in The Dirt”, non necessaria e di scarsa originalità.

Decisamente positiva invece appare la presentazione di “My Head Sounds Like That” e “More Than This”, brani che anche dopo il “riascolto” dell’album dimostrano di essere i più completi come composizione, sonorità e godibilità (e che chiudono anche il disco con un ottimo crescendo compositivo, vario e suggestivo, sino ad arrivare a “Signal To Noise” e “The Drop”, eccezionali, ma che nel concerto non hanno trovato spazio). “Solsbury Hill”, “In Your Eyes” e “Downside Up” (quest’ultima ben cantata dalla giovanissima e carina Melanie Gabriel, nello scomodo ruolo di sostituta dell’immensa Elizabeth Fraser dei Cocteau Twins), intervallano gli inediti col solito tripudio del pubblico.

Concerto di sicuro valore, anche se – musicalmente parlando – in fase ancora sperimentale e necessariamente minimale come scenografia (aspettiamo, ora, il tour mondiale).

Rimane, però, la soddisfazione “parziale” per aver visto ancora un Peter Gabriel in versione pop, come quello dei due precedenti e lontani lavori (“So” 1986; “Us” 1992) e il dispiacere per non aver ritrovato l’insuperabile Peter lirico che si attendeva col nuovo lavoro. Con la sola “Here Comes The Flood”, infatti, richiesta a gran voce a fine concerto e da lui eseguita in modo sublime, Peter ha dimostrato che un brano può essere riscritto cento volte quando è fatto di percussioni, suoni sintetici e alchimie computerizzate, ma se si tratta di vera lirica, non serve alcuna manipolazione e può bastare la prima versione, come quella scritta in mezzora in una magica sera del 1976 sulla collina di Solsbury Hill.

Rimane, inoltre, la delusione per aver risentito arrangiamenti sin troppo vissuti, e la sensazione di un apparato ritmico ingombrante, con un Tony Levin troppo presente e due chitarre sacrificate: il tutto a soffocare la liricità dell’artista, sommerso da campionature e suoni industriali anni ’80: anni della massima espressione dei vari David Rhodes, Tony Levin & C, e che Peter continua a portarsi dietro, nonostante la musica di oggi sia tornata all’acustico, dopo le cascate alluvionali di note pianistiche di Tori Amos, gli arrangiamenti sospesi tra il folk e l’hip hop di Ani di Franco, le rivisitazioni acustiche tra jazz del Delta e blues internazionale di Cassandra Wilson: artisti, questi, che hanno reinterpretato il concetto stesso di world music lanciato da Gabriel. E rimane, pure, sia consentito dirlo, il timore che il nostro eterno idolo, pur restando saldamente nei nostri cuori, abbia definitivamente smarrito quella magica ispirazione che gli consentiva di comporre liriche mai più raggiunte, come “Anyway”, “The Lamia” e “Cinema Show”.

Giuseppe Basile © Geophonìe

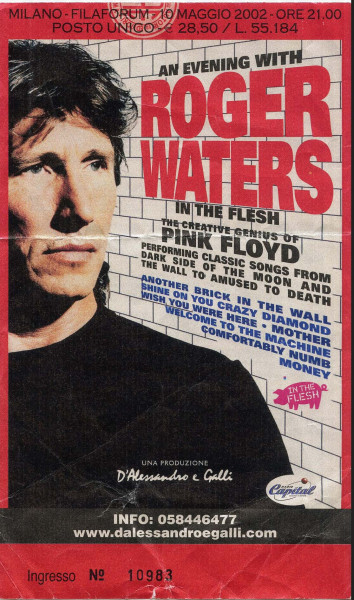

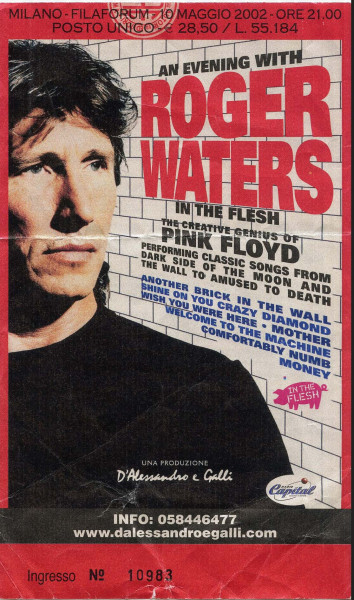

Non sono stati pochi quelli che inizialmente hanno storto il naso durante il concerto milanese di Roger Waters, ma col senno di poi avranno senz’altro riconosciuto di non aver compreso pienamente la performance. Siamo abituati a vedere i Pink Floyd calati in un palco gigantesco, dove i singoli musicisti quasi scompaiono. Nei concerti dei Pink Floyd sembra che sia una macchina a suonare, in una perfezione fredda e irreale. Anche i brani sembrano perdere la propria individualità, assomigliando ad un’unica sinfonia divisa in varie parti.

Non sono stati pochi quelli che inizialmente hanno storto il naso durante il concerto milanese di Roger Waters, ma col senno di poi avranno senz’altro riconosciuto di non aver compreso pienamente la performance. Siamo abituati a vedere i Pink Floyd calati in un palco gigantesco, dove i singoli musicisti quasi scompaiono. Nei concerti dei Pink Floyd sembra che sia una macchina a suonare, in una perfezione fredda e irreale. Anche i brani sembrano perdere la propria individualità, assomigliando ad un’unica sinfonia divisa in varie parti.

Il concerto di Waters sulle prime ci ha spiazzato perché è stato concepito in modo diverso. L’assenza di tecnologie e strutture sceniche elefantiache rende necessaria la presenza di un front man vero, diversamente dai concerti del gruppo, in cui la presenza di Gilmour era molto discreta, e in certi momenti appariva persino non necessaria: protagonista era soltanto la musica, nella perfezione assoluta delle sonorità, accompagnata da quelle scenografie grandiose che contribuivano a realizzare quel senso di “musica siderale” tipico del gruppo.

Lo show di Roger Waters non poteva ricalcare questi schemi. Waters voleva ripercorrere la sua carriera interpretando (anche) il periodo dei Pink Floyd nella “forma canzone”, come in un recital. Quando è entrato sul palco ed è salito sul corridoio rialzato alle spalle degli strumentisti abbiamo visto un musicista che senza tanti fronzoli estetici e scenografici, in fondo ridotti al minimo indispensabile, ma pur sempre suggestivi, sembrava volesse dire: “ho diritto anch’io di cantare le mie canzoni”. E nel far questo lo faceva calandosi nel ruolo inevitabile e inedito di front man del palco, forse anche con un certo imbarazzo, ma comunque in modo onesto, con semplicità e serenità.

Il concerto, quindi, ha preso una piega diversa da quella che ciascuno di noi immaginava. E’ stato un concerto suonato da umani, non da macchine governate da musicisti invisibili e imperturbabili. E in questo aspetto il concerto ha trovato la sua unicità.

Waters sulle prime appare persino un po’ goffo nel dover fare qualche “mossa” da palco – alla Jimmy Page e Robert Plant – brandendo il suo basso con un po’ di esibizionismo a cui non siamo abituati.

Gli strumentisti in alcuni momenti suonano con mano pesante; l’attacco di “Shine on you crazy diamond” e di “Wish you where here” fa storcere il naso ai puristi più intransigenti (quelli che proibirebbero ogni minima variante alle versioni insuperabili e sacre del disco); la voce di Waters viene supportata nei toni più alti da quella delle coriste e del chitarrista, denotando così un deficit che i fans non accettano e che fanno fatica a dover ammettere: ma sono aspetti tipici di un concerto suonato da esseri umani, e che per questo danno allo show una inaspettata dose di poeticità. Roger Waters, specie all’inizio, fa quasi tenerezza nel suo sforzo di rivendicare la paternità creativa di quei capolavori e di metterli in scena in un modo diverso (ma in fondo, poi, non troppo diverso, almeno musicalmente) dai modelli tradizionali.

I brani, a veder bene, sono sempre quelli, anche se spogliati dal costume tronfio, ingombrante e faraonico dell’epopea pinkfloydiana. Dopo l’entrata necessariamente caciarona e autocelebrativa di “In The Flesh” e “Another Brick in The Wall”, Waters procede inesorabilmente, nonostante tutto, e dimostrando che le critiche sono solo miseri dettagli, a fronte di sì tanta grandezza. Col momento acustico di “Mother” il pubblico si ravvede e improvvisamente capisce che cosa significa sentir cantare un brano del genere dalla voce dolce e unica al mondo di Waters, con una intensità e un’onestà artistica che Gilmour non può aver mai avuto. Ma l’unicità del concerto la si percepisce appieno non appena Roger intona “Pigs On The Wings” e “Dogs”, perle di quell’ “Animals” che i Floyd non hanno mai portato in scena e che la voce dell’interprete originario, unico e solo, rende luminose come non mai. Si avverte un primo momento di autentica commozione che si propaga nel pubblico dopo i fasti iniziali dello show. Calati ormai nella logica del concerto, i fans cominciano a rilassarsi e a farsi trasportare dalle atmosfere psichedeliche di “Set The Controls For The Heart Of The Sun”, tratto da “A Saucerful Of Secrets”, il secondo album dei Floyd, brano assolutamente inatteso, ma che doveva esserci, a testimonianza di un momento creativo irripetibile vissuto in quel lontano 1968. Il brano, infatti, suona attualissimo, come se fosse una composizione degli Spiritualized di oggi o dei tanti gruppi post psichedelici di questi anni.

Il concerto prende la piega giusta e Waters appare sereno e molto umano, anche nel concedersi al pubblico, col quale sembra voler creare uno scambio reciproco di emozioni di cui forse sentiva da tempo la mancanza. Si procede con “Breathe (In The Air)”, “On The Run” e “Time” , necessariamente ridimensionate nelle lunghe entrate che le caratterizzavano in “The Dark Side On The Moon”. “Shine On You Crazy Diamond”, “Wish You Where Here”, “Welcome To The Machine”, “Money”, seguono una dopo l’altra portando il pubblico tra le stelle, seppure con quella diversità e maggiore semplicità rispetto ai canoni tradizionali che ha caratterizzato tutto il concerto. Ma non ha più importanza cercare il pelo nell’uovo nelle esecuzioni non sempre impeccabili, se dotate comunque di tanta suggestione e intensità: è un concerto di emozioni forti, trasmesse da un uomo che si fa amare anche per i suoi limiti di oggi, e che anzi, forse per questo recupera una dose di simpatia e affetto negatagli dopo la scissione col gruppo. Il Roger Waters pazzo, nevrotico, antipatico, prevaricatore nelle scelte del suo ex gruppo, il musicista dipinto come l’anima fondamentale ma comunque distruttrice del gruppo, sembra completamente scomparso. Per la prima volta i fans gli perdonano di aver distrutto il sogno dei Pink Floyd, responsabilità pesante che per anni gli è stata addossata e che gli si addebita tuttora, oscurandolo immeritatamente.

L’approccio umano di stasera restituisce dignità ad un artista che candidamente vuole solo dimostrare l’universalità di quelle canzoni e ritrovare la felicità di suonarle. E’ questo approccio inedito, sorprendentemente “felice” alla sua musica, a rendergli finalmente giustizia. Grazie al ritrovato feeling col pubblico Waters può adesso permettersi perfino di riproporre altri brani della sua carriera, tutti splendidi, dolci e toccanti, dimostrando la sua purezza di artista e di compositore. Anche questa seconda parte dello show offre al pubblico l’occasione per rendersi conto che sta assistendo ad un evento difficilmente ripetibile. Addirittura ora Waters riesce perfino a dare dei punti ai suoi ex compagni, che mai sono stati capaci di comporre qualcosa di nuovo veramente valido, nonostante i mezzi illimitati di cui hanno potuto disporre e le produzioni stratosferiche costruite attorno a “The Momentary Lapse of Reason” e “The Division Bell”, dischi deboli, appena dignitosi, e comunque considerati pur sempre “dischi del dopo”. E’ il momento di “Perfect Sense”, “The Bravery Of Being Out Of Range”, “It’s A Miracle” e “Amused To Death”, brani passati inosservati nel decennio che ha visto la colpevolizzazione di Waters e che oggi ritrovano luce e respiro (anche con la nota antologia di recente pubblicazione).

Il finale non può che essere apoteotico, con una “Eclipse” impeccabile, una “Brain Damage” commovente e una conclusiva “Comfortably Numb” giustamente rumorosa, retorica e autocelebrativa (ma con un pubblico ormai in fiamme non poteva essere diversa).

Il bis richiesto è l’inedito “Flickering Flame”, giusto finale dolce e acustico per riequilibrare un concerto così carico di emotività, e per sedare gli animi.

I fans hanno visto forse per la prima volta Roger Waters sorridere, e andare esultante a raccogliere applausi sino agli angoli più remoti del palco, così tradendo quella serietà obbligatoria che si leggeva perennemente sui volti dei vari Gilmour, Wright e soci, imposta dalla gravità delle note liriche pinkfloydiane. Concerto imperdibile.

Giuseppe Basile © Geophonìe

Sul palco del Made in Bo salgono i Deep Purple, di fronte a un pubblico non numeroso e composto per lo più da “reduci e combattenti”. In verità sembra più nutrito il gruppo dei reduci, piuttosto che quello dei combattenti. I giovani, infatti, quelli sotto i trent’anni, si contano sulla punta delle dita e in fondo è giusto così. I padri dell’hard rock continuano a esibirsi in tutto il mondo di fronte a generazioni di musicofili che si recano a vedere i loro concerti indossando la maglia dei Metallica, dei Motorhead, degli Iron Maiden e dei Black Sabbath: dei discepoli dei Deep Purple, in definitiva. Quindi è chiaro che ormai il concerto che portano in scena non può che essere una sorta di visita alle vestigia degli antichi padri, una visita archeologica.

Sul palco del Made in Bo salgono i Deep Purple, di fronte a un pubblico non numeroso e composto per lo più da “reduci e combattenti”. In verità sembra più nutrito il gruppo dei reduci, piuttosto che quello dei combattenti. I giovani, infatti, quelli sotto i trent’anni, si contano sulla punta delle dita e in fondo è giusto così. I padri dell’hard rock continuano a esibirsi in tutto il mondo di fronte a generazioni di musicofili che si recano a vedere i loro concerti indossando la maglia dei Metallica, dei Motorhead, degli Iron Maiden e dei Black Sabbath: dei discepoli dei Deep Purple, in definitiva. Quindi è chiaro che ormai il concerto che portano in scena non può che essere una sorta di visita alle vestigia degli antichi padri, una visita archeologica.

Non è un concerto per reduci e nostalgici, e neppure un meeting rivendicativo di un’identità artistica dimenticata. Si assiste a un concerto che è un evento di pura pop-art, tanto da non accorgersi di essere al centro di un party gay, animato dalla sola sicurezza propositiva di Marc e Dave e dalla condivisione del pubblico. Si procede con “Youth”, poi con “Soul Inside” in cui Marc Aldmond si lancia nelle sue vocalità chiare e potenti e trasforma definitivamente lo show in una performance techno-dance talmente autentica e originale da impedire a chiunque di definirla retrò. “Torch”, “Bedsitter”, “Falling Apart” raccolgono il giusto e doveroso tripudio di un pubblico attento e affezionato verso i creatori di un genere musicale, i portatori di un’idea originaria che non deve fare i conti col tempo.

Non è un concerto per reduci e nostalgici, e neppure un meeting rivendicativo di un’identità artistica dimenticata. Si assiste a un concerto che è un evento di pura pop-art, tanto da non accorgersi di essere al centro di un party gay, animato dalla sola sicurezza propositiva di Marc e Dave e dalla condivisione del pubblico. Si procede con “Youth”, poi con “Soul Inside” in cui Marc Aldmond si lancia nelle sue vocalità chiare e potenti e trasforma definitivamente lo show in una performance techno-dance talmente autentica e originale da impedire a chiunque di definirla retrò. “Torch”, “Bedsitter”, “Falling Apart” raccolgono il giusto e doveroso tripudio di un pubblico attento e affezionato verso i creatori di un genere musicale, i portatori di un’idea originaria che non deve fare i conti col tempo.

Non sono stati pochi quelli che inizialmente hanno storto il naso durante il concerto milanese di Roger Waters, ma col senno di poi avranno senz’altro riconosciuto di non aver compreso pienamente la performance. Siamo abituati a vedere i Pink Floyd calati in un palco gigantesco, dove i singoli musicisti quasi scompaiono. Nei concerti dei Pink Floyd sembra che sia una macchina a suonare, in una perfezione fredda e irreale. Anche i brani sembrano perdere la propria individualità, assomigliando ad un’unica sinfonia divisa in varie parti.

Non sono stati pochi quelli che inizialmente hanno storto il naso durante il concerto milanese di Roger Waters, ma col senno di poi avranno senz’altro riconosciuto di non aver compreso pienamente la performance. Siamo abituati a vedere i Pink Floyd calati in un palco gigantesco, dove i singoli musicisti quasi scompaiono. Nei concerti dei Pink Floyd sembra che sia una macchina a suonare, in una perfezione fredda e irreale. Anche i brani sembrano perdere la propria individualità, assomigliando ad un’unica sinfonia divisa in varie parti.