“Interessante questo volume che trae spunto da testimonianze, ricordi e immagini inedite dei primi concerti italiani di gruppi wave come Ultravox, New Order, Simple Minds, Siouxsie, per poi sviluppare excursus storico musicali sul panorama italiano degli anni Ottanta.”

leggi la recensione (file pdf) »

“Un flashback emozionale per i cultori della nostra musica e dei fermenti musicali arrivati coi venti degli anni ’80 sino a raggiungere il Sud Italia.”

leggi la recensione (file pdf) »

White Stripes. 21.10.2005, Bologna Palasport (Giuseppe Basile © Geophonìe)

Amici,

ieri sera ho rischiato la vita (e la macchina fotografica) al concerto dei White Stripes. Non mi capitava dal 1993 (quando vidi Robert Plant al Festival Blues di Pistoia. Come quella sera, infatti, all’improvviso ieri mi ritrovo in mezzo ai ragazzi che “pogano” in modo violentissimo su tutto il parterre del palasport di Bologna. Un pubblico di età media tra i 20 e i 25 anni. Ero a dieci metri, anche meno, dal palco, ma appena è iniziato il concerto, violentissimo, la folla è impazzita letteralmente, e ha iniziato a ballare a spintoni e giravolte pazzesche. C’era anche chi rotolava sulle teste del pubblico, a corpo morto, lanciato in aria da un gruppo all’altro. Spaventoso. Dopo i primi cinque minuti ho deciso di andare indietro, ma la situazione era disagevole anche nelle retrovie. Fittissimo, infatti, era il pubblico sul parterre, tanto che poi, verso la fine, mi sono fatto forza e a spintoni ho riconquistato le prime file, ma in una posizione meno centrale rispetto al palco: lì, finalmente, sono riuscito a fare una quindicina di scatti.

Meg White, 21.10.2005, Bologna (Giuseppe Basile © Geophonìe)

Il concerto non mi è piaciuto perchè la composizione mi è parsa povera, poco originale, anche se ricchissime erano le sonorità. Lui, Jack White, devo ammettrlo, mi è risultato alquanto antipatico, interpretava un po’ la figura di un pazzo che invoca il satanismo (in modo retorico e involontariamente umoristico) e che inevitabilmente finiva con lo scimmiottare Angus Young, o Plant, o Ozzy Osbourne, o altri. Tutte pose già viste. Notavo però che i giovanissimi non coglievano queste imbarazzanti parentele artistiche, a tutto sfavore di Jack White ovviamente.

Jack White, 21.10.2005, Bologna (Giuseppe Basile © Geophonìe)

A un certo punto il Nostro ha accennato le note di “In My Time Of Dying”, dei Led Zeppelin (di Physical Graffiti), e ho rilevato che nessuno si è scomposto: non la conoscevano (e quindi non conoscevano nemmeno la versione originale di Bob Dylan che è l’autore). Lei, invece, Meg, mi è piaciuta moltissimo, con quella faccia da gatta malefica ma al tempo stesso bella, sensuale, percuoteva le percussioni come una bambina di cinque anni e con uno stile personalissimo: un’immagine che forse resterà nel mondo del rock, chissà.

The Greenhornes (Guests, Opening Act) – Giuseppe Basile © Geophonìe

E’ stato un tipico concerto heavy metal, caratterizzato da quella voglia irresistibile (tipica di questo genere di musicisti) di fare un casino infernale a suon di effetti, echi e riverberi chitarristici. Godono nel fare casino, nel fare ostentati virtuosismi chitarristici e nel cantare in modo sgraziato, a discapito della sostanza compositiva: non si preoccupano di trovare un motivo forte di composizione. I White Stripes di ieri sera hanno insistito su melodie corali nelle quali questo pubblico suggestionabile si sente unito, accomunato da quel senso di ubriacante appartenenza a una immaginaria schiera di adepti, adoranti di questo nuovo mito musicale e dei simbolismi inutili che questo si porta a corredo. Non possono disconoscersi, però, le notevoli abilità tecniche di Jack, la sua potenza sonora, la sua capacità interpretativa. Può non piacere, certo, ma chi predilige questi stili musicali trova nella sua performance uno spettacolo degno di rilievo.

Fatta eccezione per lei, Meg, che per la sua atipicità, scenica e tecnica, vale un viaggio, la serata mi è risultata tutto sommato evitabile, ma devo essere sincero: forse semplicemente non è il mio genere.

Giuseppe Basile © Geophonìe.

Jefferson Starship Galactic Reunion, Salò (BS, Italy), 15.07.2005 (Giuseppe Basile © Geophonìe)

Le recensioni sono difficili da stilare quando c’è di mezzo il cuore. E per chi non ha mai visto, prima di quest’estate, un’esibizione degli antichi Jefferson Airplane, perseguire l’obiettività diviene impresa ancor più ardua. Si è consapevoli di assistere a una performance che dispenserà solo briciole di magia e scampoli della loro arte originaria, ma farsi delle illusioni e nutrire certe aspettative, vista la rarità di un tale evento, è una debolezza legittima: il concerto è l’ultimo della tournee italiana con la quale si è celebrato degnamente il quarantennale della Summer Of Love e la performance vedrà il contributo di altri prestigiosissimi artisti della scena di San Francisco (Country Joe McDonald, Tom Constanten dei Grateful Dead, David Freiberg dei Quicksilver).

A Salò, in verità, mancano i Big Brother & The Holding Company: le uniche date in cui si è potuto assistere allo show completo previsto per la commemorazione sono state quelle di Porto S.Elpidio e Salerno, mentre a Genova, Pistoia, Udine, le varie formazioni non si sono esibite, contestualmente, tutte insieme. Manca, inoltre, Marty Balin degli stessi Jefferson, che ha disdettato l’impegno italiano nell’imminenza della tournee. Niente di grave, sono solo dettagli, pensano i fans, desiderosi di ascoltare “Have You Seen The Stars Tonite” e per i quali tutto il resto non conta.

Country Joe McDonald, Salò, 15.07.2005 Giuseppe Basile © Geophonìe

Si parte con la simpatica introduzione di Country Joe McDonald, prima da solo e poi accompagnato dagli altri, che intona qualche traditional, regala al pubblico “For What It’s Worth” dei Buffalo Springfield e la sua immortale “I-Feel-Like-I’m-Fixin’-To-Die-Rag”, con l’immancabile “datemi una F, datemi una U … What is the spell ? FUCK!” che il pubblico attendeva. Si procede con Tom Constanten al pianoforte che sembra voler intrattenere il pubblico in modo un po’ improvvisato (frattanto, tutti i Jefferson si sono già avvicendati sul palco, eccetto Paul Kantner … ma è sicuro che c’è?), e suona “Cold Rain And Snow”, canta in perfetto italiano “Volare” di Modugno, ma tiene il pubblico sulle spine, nonostante la sua gioviale e rasserenante presenza scenica.

Terminato il suo mini show, c’è già una pausa con manovre tecniche, accordature, montaggi e altro, ma finalmente entrano sul palco i Jefferson Starship, con Diana Mangano in una forma smagliante che canta “Sunrise”, “Hijack”, “Have You Seen The Stars Tonite” e “Starship” una dietro l’altra. La suite è mozzafiato, anche se manca l’atmosfera mistica che dovrebbe accompagnare tali grandezze musicali: il palco è illuminato a giorno come a una festa dell’Unità, Paul Kantner non entra immediatamente con gli altri, ma li raggiunge durante l’esecuzione di quei brani, si accorda la chitarra mentre gli altri suonano, sembra stanco, scontroso. “Speriamo bene”, mormora il pubblico: è l’ultima serata italiana, del resto, e conclude una serie di date in cui la band deve essersi strapazzata abbastanza (tra Udine e Salerno, Porto S.Elpidio, Genova e Pistoia: insomma, hanno anche un’età!).

Paul Kantner, Salò (BS, Italy), 15.07.2005 – (Giuseppe Basile © Geophonìe)

Il concerto, comunque, dopo queste incertezze iniziali decolla, merito soprattutto di Diana Mangano che attira l’attenzione del pubblico dispensando sorrisi psichedelici e vitalità, con la sua energia, i suoi sguardi radiosi, le pose da dea hippie e numeri da spettacolo anni ’60 (vaga su e giù per il palco, fa una verticale mentre Prairie Prince si lancia in un assolo di batteria, mani per terra e piedi in aria). La serata comincia a salire di tono e il pubblico si fa avanti, sotto il palco. La sequenza dei brani, del resto, non ha eguali nella storia del rock e non teme confronti: “Get Together”, “When The Earth Moves Again”, Greasy Heart”, “All Fly Away”(da “Dragonfly” dei Quicksilver) . Si arriva a “Crown Of Creation”, “Pride Of Man” cantata da David Freiberg, sino agli uragani psichedelici che Mr.Kantner, ormai perfettamente ambientatosi sulla scena, riesce a propagare nell’etere di una piccola aiuola di Salò, come se fosse di fronte a spazi cosmici smisurati. “Eskimo Blue Day”, “Wooden Ships”, “White Rabbit”, “Ballad Of You & Me & Pooneil”, intervallate da “Jane” e “Who Do You Love”, quest’ultima interpretata da Freiberg.

Il finale è da infarto, con Diana Mangano ormai fuori misura che scatena l’euforia collettiva con “Somebody To Love” e “Volunteers”. Con l’uscita di scena del gruppo, i tecnici di Salò pensano sia tutto finito e staccano la corrente, ma il pubblico non vuole saperne. Paul Kantner richiama sul palco Diana e David Freiberg e intrattiene il pubblico prima cantando con loro (senza microfoni e con la chitarra spenta) un improvvisato unplugged di “The Other Side Of This Life”, di Fred Neil/Harry Nillson, poi firmando decine di autografi ai fans più affezionati, nella commozione generale.

Diana Mangano, Jefferson Starship, Salò (BS, Italy), 15.07.2005 – Giuseppe Basile © Geophonìe

Nonostante le imprecisioni, anche nella resa di alcuni brani, il gruppo ha dimostrato di saper ancora sfoderare e diffondere la propria spiritualità e quel senso di libertà che è completamente scomparso nei concerti di oggi, imprigionati in cliché precostituiti che condizionano anche le forme espressive, il modo stesso di tenere il palco. I Jefferson sembrano invece intercambiabili nei ruoli, passano liberamente dalle dolcezze country agli uragani elettrici, avvicendandosi con mogli, figli, bambini sul palco che passeggiano tra gli strumenti, e alternandosi nella conduzione dello spettacolo con i colleghi di scena, talvolta seduti a guardare, talaltra partecipi del rito collettivo.

Lo spettacolo è fondato sull’Armonia, quella che nasce da una libertà artistica superiore che si estende sino a ricomprendere errori tecnici, sfasature ed umane stanchezze. Il cerchio della Summer Of Love italiana, dunque, si chiude (proprio a Salò, dove lo scorso anno si era esibita l’altra parte dei Jefferson, gli Hot Tuna di Jorma Kaukonen e Jack Casady) con la rassicurante conferma che i nostri eroi sono ancora saldamente insediati nell’empireo dei grandi grazie all’universalità della loro arte musicale che ha travalicato il suo tempo.

Giuseppe Basile © Geophonìe

Giuseppe Basile © Archivio Fotografico Geophonìe

Occorreva sicuramente una scossa di autentico rock elettrico sul palco modenese del Music Village, contenitore orientato verso una programmazione cantautorale dai toni pacati e che sinora era apparso più indicato per le performance di artisti votati a una ricerca di linguaggi intimisti e sofisticati. Nel programma di questa stagione, infatti, si sono avvicendati Nick Cave e Tori Amos, Elvis Costello e De Gregori: per i cultori duri e puri del rock, insomma, pareva un cartellone di minore interesse rispetto alle tante altre programmazioni in corso e ai contestuali festival tematici che prosperano un po’ ovunque nel periodo estivo.

Il Music Village, pregevole contenitore di eventi (espressione del Pavarotti International) e dotato di una ottima struttura, nell’anno passato era stato oggetto di critiche per il proprio programma, ritenuto un po’ troppo glamour e generalista: caratteristica, questa, confermata anche quest’anno, ma che risponde alle esigenze di un pubblico ormai sempre più eterogeneo rimasto in città, e in cerca di un’offerta artistica variegata.

Tra i musical (Grease, La Febbre del Sabato Sera) e i divi italiani (Laura Pausini, Elisa), tra il varietà (Fiorello), le serate dance e il teatro cabaret (Littizzetto, Riondino), Patti Smith è stata l’artista destinata a tenere alta la bandiera del rock, posizionandosi tra gli esperimenti sonori evoluti di Elvis Costello e le oscurità di Nick Cave, suoi colleghi di area rock che prima e dopo di lei si sono avvicendati sullo stesso palco.

Giuseppe Basile © Archivio Fotografico Geophonìe

La performance di Patti ha visto un’entrata intellettuale, di fronte a un pubblico ordinatamente seduto e attento. La Smith ha esordito con brani lenti e profondi, tipici del suo personalissimo stile cantautorale (“Beneath The Southern Cross” , “Wing”, tratti dallo splendido “Gone Again” del 1996), ma al quarto brano ha cambiato improvvisamente marcia e invitando il pubblico ad alzarsi ha scatenato il suo rock viscerale con “Free Money”, tratto dal mitico “Horses” del 1976. E’ stato il tripudio immediato. La serata ha trovato la sua irreversibile svolta e nessuno ha più avuto la forza di sedersi.

Giuseppe Basile © Archivio Fotografico Geophonìe

Il crescendo – artistico ed emotivo – è stato assicurato dall’incalzante serie di brani sfoderati da Patti, dalla cover di “Like A Rolling Stone” di Bob Dylan (che lei ha ringraziato, urlando “Thank You, Bob!”), e dalla successiva cover di “Not Fade Away“ dei Rolling, intervallate dal reggae rock di “Redondo Beach” e seguite dalla sequela di hits storici dell’artista, sino alle immancabili “Gloria”, “Because The Night”, Horses”, “Dancing Barefoot”.

Patti Smith ha pescato da tutti i suoi lavori, ha eseguito “Ain’t It Strange” tratta da “Radio Ethiopia”, “25th Floor” da “Easter”, scatenando il rock più genuino e trascinante che possa esistere, per la gioia collettiva del pubblico. La potenza sonora, comunque, veniva sapientemente intervallata dalle sue ballate poetiche, dalle “Peaceable Kingdom” ed altre composizioni presenti nel suo ultimo lavoro del 2004, “ Trampin’ “, che presentò in Emilia nella passata tournee dell’autunno scorso, con concerti di sublime bellezza al Fillmore Club di Cortemaggiore (Piacenza) e a Bologna.

Nel corso dello spettacolo, poi, Patti ha recitato una poesia che ha dedicato a Giovanni Paolo II e ha cercato di comunicare, sempre in quel suo modo così vibrante e personale, con il pubblico, incitandolo a gridare: “Mai più guerra!”, in coro, con forza, come un inno e non solo come speranza o gesto propiziatorio. E’ una forma di comunicazione, quella di Patti Smith, che nelle mani di qualsiasi altro artista risulterebbe retorica, ipocrita, nostalgica o vagamente utopistica. Ma quando sul palco c’è lei a mettere in scena questo ballo furioso per urlare la voglia di pace e giustizia, la sua onestà e fede è talmente forte e convinta che lo stesso pubblico, anche quello che magari non condivide pienamente l’ideologia dell’artista, si sente piccolo di fronte alle sue convinzioni e ha quasi voglia di inchinarsi innanzi a cotanta veemenza.

Giuseppe Basile © Archivio Fotografico Geophonìe

Il ballo con la bandiera della pace in testa, diventato quasi un rito nelle sue numerose performance, è qualcosa che lei rappresenta senza alcuna autoironia, è disposta quasi a inscenare una parodia di se stessa pur di arrivare oltre il cuore della gente, e cioè al cervello. E’ un messaggio semplice, in fondo, ma di una tale intensità che è come un’onda d’urto che si riversa su un pubblico ormai imborghesito da venti o trent’anni, e che solo di fronte alla potenza poetica di Patti riesce a farsi accarezzare, ancora una volta, dalla magia comunicativa del rock. L’interpretazione di Patti è magistrale, sempre di petto, mai un falsetto o un cedimento. Rigorosa, quasi severa, dal palco lancia i suoi anatemi contro i mali del mondo, cercando al tempo stesso di portare per mano il suo pubblico verso il terreno fatato della bellezza, della poesia e dei sentimenti. Un concerto di Patti Smith è un’emozione interiore, un brivido che attraversa la nostra anima, come non accade quasi più.

Da non perdere.

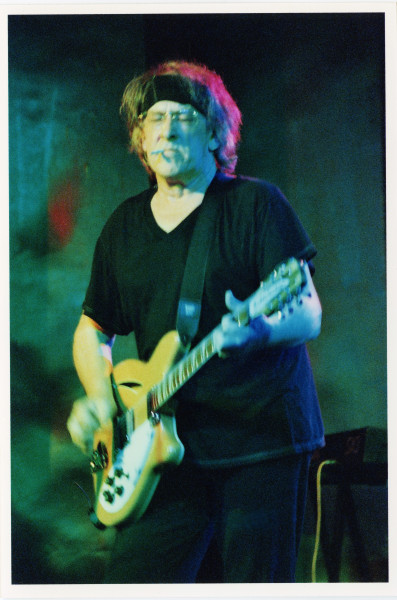

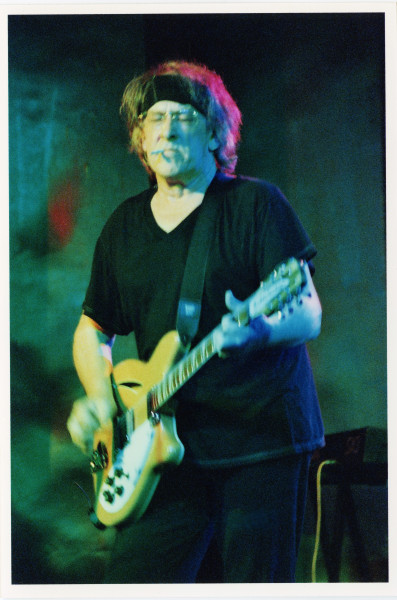

Tom Verlaine (Giuseppe Basile © Archivio Fotografico Geophonìe)

Fantastici anche i suoi musicisti di sempre, Lenny Kaye (chitarra), Tony Shananah (basso), Jay Dee Daugherty (batteria). Fantastico anche Tom Verlaine dei Television, che l’ha accompagnata sul palco di Modena e che pochi giorni dopo (il 20 luglio 2005) abbiamo potuto rivedere, proprio con i Television, in un’unica e assolutamente inattesa data italiana ad Alberobello (Bari), fra i trulli (serata durante la quale i Television hanno riproposto i propri classici tratti dal mitico “Marquee Moon” e hanno anch’essi omaggiato Bob Dylan con una loro versione – un po’ incolore, in verità – di “Knockin’ on The Heaven’s Door”.

Giuseppe Basile © Geophonìe