Taranto, Tursport Club, 09.09.07

Modena, Circolo Tennis, 28.10.07

Putignano, Libreria Spazio Libri, 19.01.08

Bari, Librerie Feltrinelli, 08.04.2008

Fidenza, Libreria La Vecchia Talpa, 11.10.08

“ ….. Non posso negare di essere particolarmente felice di presentare il nostro libro in questa città, perché è stata proprio Modena a suggerirmi questa idea editoriale”, dice Giuseppe Basile durante la presentazione del volume a Modena, di fronte a un pubblico di amici e appassionati. “Ci sono luoghi speciali, dotati di capacità progettuali e operative non comuni. A Modena in questi anni ho osservato questa capacità tipicamente emiliana di valorizzare ogni cosa che trovi riscontro nelle esperienze della gente comune, nei ricordi collettivi o nella memoria privata, quella che viene coltivata in ambiti ristretti da piccoli gruppi di interesse.

Nei grandi centri, talvolta, tanti eventi passano inosservati, o vengono rapidamente rimossi. La vivibilità delle città come Modena, invece, favorisce certe passioni, offre l’opportunità di coltivarle e di tramandarle. Quest’ultimo aspetto, soprattutto, è quello che mi ha colpito.

Qualche anno fa acquistai un libro intitolato “Seduto In Quel Caffè, Fotocronache dell’Era del Beat”, edito dalle Raccolte Fotografiche Modenesi, un’istituzione a mio parere straordinaria, che dovrebbe essere incentivata in ogni centro urbano per raccogliere e salvare dall’oblio documenti della storia di tutti i giorni, scene di vita della gente comune rappresentative di periodi trascorsi, di avvenimenti emblematici.

A volte basta una sola immagine per rievocare un’intera fase della vita, privata o pubblica di un dato luogo, per immortalarla. Quel libro illustrava la nascita del movimento beat in Italia, che trovò una scintilla iniziale proprio a Modena, con i ragazzi del Bar Grand’Italia, con i musicisti dell’Equipe 84, Maurizio Vandelli, Guccini, i Nomadi e via dicendo. Notai subito che le foto pubblicate in quel volume erano, direi, quasi “innocenti”, “involontarie”, sembravano foto casuali, scattate tra amici. Suscitavano una sensazione di inconsapevolezza. Gli autori non immaginavano che quelle foto avrebbero potuto diventare in futuro qualcosa di straordinariamente significativo, perché così fortemente descrittive di quella vita di allora (parliamo ormai di quasi cinquant’anni fa!).

Mi accorsi, in seguito, che una copia di quel libro era in tantissime case di modenesi, in tanti negozi, nelle edicole, ovunque. Lo avevano acquistato anche i non-modenesi, stabilitisi qui per lavoro in questi anni: segno che in quelle immagini, così paradigmatiche ed evocative di quell’epoca, chiunque riusciva a riconoscersi: anche chi non aveva vissuto il beat modenese a Modena, ma lo aveva percepito in luoghi lontani, in città del Sud Italia o altrove.

Mi accorsi, in seguito, che una copia di quel libro era in tantissime case di modenesi, in tanti negozi, nelle edicole, ovunque. Lo avevano acquistato anche i non-modenesi, stabilitisi qui per lavoro in questi anni: segno che in quelle immagini, così paradigmatiche ed evocative di quell’epoca, chiunque riusciva a riconoscersi: anche chi non aveva vissuto il beat modenese a Modena, ma lo aveva percepito in luoghi lontani, in città del Sud Italia o altrove.

Attraverso quel libro finalmente capii come la nostra storia di provincia – quella che racconto nel libro che ho realizzato e che presentiamo stasera – poteva trovare una sua chiave di lettura. Ero alla ricerca, infatti, e da anni, di una modalità narrativa che potesse ‘sprovincializzare’, rendendola disponibile a chiunque, la nostra esperienza musicale vissuta a Taranto nei primi anni ’80. Dal 1982 al 1987, infatti, un gruppo di appassionati di musica, a Taranto (mia città d’origine) decise di avventurarsi e sperimentare un’attività di promozione della musica new wave, ancora semisconosciuta in Italia, specie in provincia. Il desiderio di nuovi eventi di spettacolo, così rari al Sud, la voglia di avvicinarsi a una nuova scena musicale emergente, il bisogno di smuovere le acque, ma anche gli ambienti cittadini, gli stili di vita, era un desiderio pressante. E da queste velleità prese forma il primo tentativo di approccio con il mondo del management musicale nazionale, quello delle agenzie di spettacolo.

Le storie e i retroscena di quei concerti sono raccontate nel nostro volume, con tutti gli aneddoti, i ricordi privati e i resoconti della stampa cittadina, ma tutto questo, inizialmente, a mio parere non era una materia sufficiente per scrivere un libro, o almeno non lo era oltre le mura di Taranto, luogo in cui si svolsero quegli spettacoli.

Mentre selezionavamo le immagini (ne abbiamo recuperate a centinaia!) e i materiali di stampa e audiovisivi, una riflessione più ampia sugli anni ’80 cominciò a maturare in modo automatico, naturale. Rivedere le immagini e rileggere i commenti ci indusse a chiederci perché quella scena artistica si materializzò, e per quale motivo poi è stata tendenzialmente sottovalutata sino a una sua quasi totale rimozione. Il nostro libro, allora, ha trovato la sua ‘identità’ e così abbiamo iniziato il nostro viaggio narrativo e di ricerca”.

“ … Ci sono state diverse ragioni per cui gli anni ’80 dal punto di vista artistico hanno subìto una certa sottovalutazione. La critica musicale, infatti, ma anche la stampa più generalista, quando si occupano di musica parlano sempre degli anni 60 e 70, a scapito del decennio 80, sempre dipinto come un’epoca di regressione, di caduta, di degenerazione.

Era difficile, obiettivamente, per gli artisti degli ’80, riuscire a riscuotere lo stesso successo e le attenzioni che i predecessori dei 60 e 70 avevano riscosso in tutto il mondo. Le epoche erano molto diverse, e anche le personalità degli artisti lo erano. Nessuno può negare questa ovvietà.

I musicisti degli anni 60 – e parliamo dei Beatles, Rolling Stones, Who, per l’Inghilterra, o dei Jefferson Airplane, Bod Dylan, Janis Joplin, Hendrix, Crosby, Still, Nash & Young, per gli Stati Uniti – erano artisti che avevano vissuto a cavallo tra epoche in via di rapido cambiamento. Rappresentarono l’avvento del ‘moderno’, rispetto agli standard musicali tradizionali. Quegli artisti non si limitarono a interpretare i cambiamenti sociali che erano nell’aria, ma li determinarono, li favorirono: questo perché erano davvero dei grandiosi artisti, dei visionari con capacità di immaginazione, di creazione, di fantasia fuori dal comune. Oggi questo aspetto viene dimenticato. Non bisognerebbe mai dimenticare che se noi oggi viviamo liberamente la nostra vita sociale, sessuale, politica, economica, se mangiamo cibi biologici, se ci vestiamo in assoluta libertà, se siamo capaci di criticare il pensiero dominante su qualsiasi argomento, lo dobbiamo (anche) alla generazione degli hippies, dei figli dei fiori e di quegli artisti come i Jefferson Airplane, Janis Joplin, Lennon e McCartney, che col loro esempio ci insegnarono a vivere.

da sinistra: CARMEN TURE (Tursport Club), gli autori MARCELLO NITTI e GIUSEPPE BASILE (Geophonìe), CLAUDIO FRASCELLA (Publiradio – Corriere Del Giorno), FRANZI BARONI (Studio 100 TV).

Prima dell’avvento degli hippy in America non esisteva un’alternativa allo stile di vita conformista degli anni 50, che consisteva nel risiedere in sobborghi tutti uguali, nel guidare automobili tutte identiche, nel guardare trasmissioni televisive tradizionali e puritane, nell’andare in chiesa fieri di essere (o apparire) custodi morali di un mondo immodificabile.

Gli hippy fecero fiorire una controcultura che riuscì a trasformare il modo di vivere di tutti i paesi occidentali e che influenzò tutti i campi del sapere. Il movimento ecologista, ad esempio si sviluppò all’interno di quella controcultura dei primi anni 60. Uno scienziato dell’Era hippy, Gregory Bateson, fu il primo a parlare di surriscaldamento globale del pianeta in un congresso tenutosi a Londra nel 1967. Il libro intitolato “Operating Manual For Spaceship Earth” (Manuale operativo per l’astronave Terra), scritto da R. Buckminster Fuller, fu molto popolare in quegli anni perché insinuò per la prima volta il tema della fragilità dell’ecosistema. Temi veramente arditissimi, futuristici per l’epoca.

Il movimento femminista, parimenti, esplose in quegli anni, così come la rivoluzione sessuale che mise in discussione la morale convenzionale proponendo una pluralità di modelli: omosessualità, famiglie allargate, terapie sessuali eccetera.

A rivederli oggi, furono anni davvero straordinari, più di quanto apparissero. La moda rivoluzionò totalmente la mentalità dominante. Dopo anni di abbigliamento conformista che tendeva a negare le differenze, ad appiattire le personalità, crollarono di colpo tutte le regole del vestire, le gonne e gli abiti interi (che erano la regola per le donne dei primi anni 60) furono sostituite da abiti naturali, tessuti morbidi, pizzi e velluti anche di seconda mano, colori di terra o tinte forti tipo arcobaleni psichedelici, pantaloni e giacche unisex. Lo stesso accadeva per le acconciature, che in passato rendevano anche le adolescenti simili a delle ultratrentenni. La libertà assoluta degli stili estetici sdoganò code di cavallo, capelli sciolti, fiori tra i capelli, collane fatte a mano o comunque artigianali, chincaglieria di ogni genere.

Fu una rivoluzione totale. Se pensiamo che la maggior parte degli esoterismi, delle medicine alternative, degli studi astrologici e di tante altre culture o pseudo-culture esplose in quegli anni, ci possiamo rendere conto di quale calderone di idee, influenze e suggestioni poterono essere gli anni 60. Le prime terapie di yoga, la terapia Gestalt, come pure la terapia reichiana, così come tantissime altre forme di controllo del corpo o della mente, le varie scuole di meditazione (Krishna, Maharishi, il Naropa Institute, Scientology, le sette buddiste zen), furono tutti fenomeni tipici degli anni 60, come pure in altri campi lo erano altre nuove ideologie, pensiamo al vegetarianesimo, agopuntura, massaggi e diavolerie di ogni genere.

Questo terremoto culturale contaminò l’arte, l’architettura, la pittura, e il veicolo di espansione più immediato e diretto fu proprio la musica. Fu la musica a scatenare nel mondo una nuova forma di comunicazione di massa, grazie ad artisti giganteschi.

Oggi l’iconografia del rock ci dipinge, ad esempio, Janis Joplin come una ubriacona, tossicomane, sessuomane eccetera. In realtà Janis era un genio della comunicazione, un’artista miracolosa superdotata, non solo per la sua voce sovrumana, ma anche per le sue conoscenze e intuizioni che a quell’epoca erano avanti di anni luce rispetto al panorama culturale contemporaneo.

Il famoso grido “ FUCK ! ”, che Country Joe McDonald proferì dal palco di Woodstock contro l’establishment del Presidente Johnson e contro la politica americana in Vietnam, se può apparire una trovata, una goliardata di un guitto semisconosciuto, è invece da intendere come un’espressione mitica dello stile di vita hippy, così devastante da riuscire a modificare l’opinione comune che in America circolava sull’intervento americano.

Bob Dylan, ormai lo sanno tutti, era un musicista grandioso già a vent’anni, quando percorreva l’America in lungo e in largo alla ricerca di dischi folk degli anni ’20, e che cercava di fare propri per rielaborarli, per capirli, intrufolandosi nelle case dei vecchi collezionisti, degli amatori, assecondando il suo bisogno spasmodico di conoscenza.

Erano musicisti, insomma, spaventosamente evoluti e colti, oltre che dotati di abilità naturali e tecniche superiori alla media”.

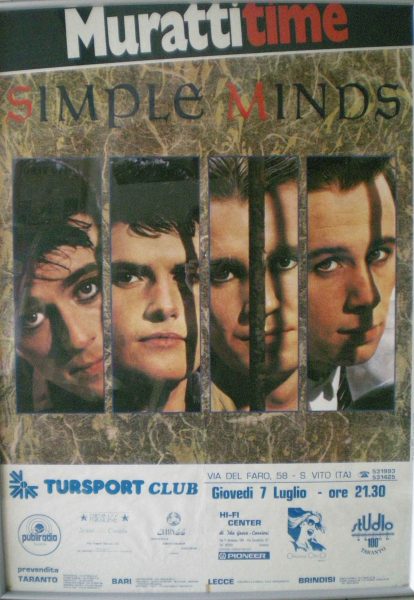

“Tutto questo non poteva certo dirsi dei musicisti degli anni ’80, figli del punk, spesso di estrazione culturale modesta anche dal punto di vista della formazione musicale. Jim Kerr dei Simple Minds, artista che noi amiamo e a cui siamo affezionati, disse in un libro: “io vengo da Glasgow, un posto in cui la massima aspirazione artistica è quella di diventare un parrucchiere”. Ian Curtis, lo si legge nella biografia scritta dalla moglie Deborah Curtis, era un ragazzo sofferente che ciondolava tra uffici pubblici per la disoccupazione e centri di assistenza in cui prestava sporadiche attività di lavoro. Ragazzi di periferia, di sobborghi poveri, che conoscevano giusto un po’ di David Bowie e di Lou Reed, le icone del momento”.

“Tutto questo non poteva certo dirsi dei musicisti degli anni ’80, figli del punk, spesso di estrazione culturale modesta anche dal punto di vista della formazione musicale. Jim Kerr dei Simple Minds, artista che noi amiamo e a cui siamo affezionati, disse in un libro: “io vengo da Glasgow, un posto in cui la massima aspirazione artistica è quella di diventare un parrucchiere”. Ian Curtis, lo si legge nella biografia scritta dalla moglie Deborah Curtis, era un ragazzo sofferente che ciondolava tra uffici pubblici per la disoccupazione e centri di assistenza in cui prestava sporadiche attività di lavoro. Ragazzi di periferia, di sobborghi poveri, che conoscevano giusto un po’ di David Bowie e di Lou Reed, le icone del momento”.

“Gli anni ’80, quindi, partivano già da una difficile eredità, quella dei ‘60 e ‘70, ben più ricchi di personalità, di influenze artistiche e sociali. Anni straordinari per la musica.

Anche i ‘70, infatti, avevano toccato dei vertici assoluti per questa nuova forma d’arte e di comunicazione che è stato il rock. I musicisti dei 70 erano meno ideologici, ma erano anche più ‘musicisti’ dei precedenti. La musica dei ‘70 viene infatti da alcuni criticata sotto questo profilo, la si ritiene un po’ autoreferenziale, leziosa; il progressive tende a cristallizzarsi come una lezione di stile e di tecnica, è una musica astratta. Si trattava comunque di una scena artistica qualitativamente all’apice della cultura rock. I giganti degli anni 70, pensiamo ai Led Zeppelin o ai Pink Floyd, non potevano nemmeno essere scalfiti dalla scena artistica emergente nei primi anni ’80, per una differenza di valori tecnici, artistici, comunicativi. La distanza era siderale e incolmabile. Se pensiamo a musicisti ipercolti, di ambienti alto-borghesi, che avevano studiato in collegi prestigiosi, come i Genesis, gli stessi Pink Floyd, o se pensiamo ai musicisti della scuola di Canterbury, ci rendiamo conto che la preparazione artistica che questi avevano a vent’anni era già ad altissimi livelli. Robert Wyatt, il leader dei Soft Machine, andava in vacanza con i genitori all’isola di Minorca dove frequentava circoli intellettuali inglesi e ascoltava il be bop di Charlie Parker e tutto il jazz d’avanguardia degli anni 50.

La scena artistica degli ‘80 invece era composta da musicisti che questa cultura dovevano ancora acquisirla strada facendo. Molti di loro non avevano neppure una completa padronanza tecnica degli strumenti.

Per tutti questi motivi, insomma, questa scena artistica finiva per raccogliere un certo scetticismo, e si scontrava anche con la convinzione generale che tutto ormai sembrava essere stato già fatto. Gli artisti degli ’80, paragonati ai precedenti, davano la sensazione di essere un po’ come dei “figli di un dio minore”.

“In realtà questo giudizio, col tempo si è poi rivelato troppo severo. Il decennio ’80, tra l’altro, scontava anche altri tipi di pregiudizi, ad esempio in relazione ai contenuti che venivano espressi, ora orientati verso un neo-individualismo che 30 anni di pregressa cultura sociale e socialista ci impedivano di comprendere.

“In realtà questo giudizio, col tempo si è poi rivelato troppo severo. Il decennio ’80, tra l’altro, scontava anche altri tipi di pregiudizi, ad esempio in relazione ai contenuti che venivano espressi, ora orientati verso un neo-individualismo che 30 anni di pregressa cultura sociale e socialista ci impedivano di comprendere.

Gli ideali degli ’80 apparivano un regresso, questa contrazione del sociale, a vantaggio di culture edonistiche, estetiche, e di ideologie maggiormente improntate a un’affermazione individuale delle personalità, erano ideali un po’ destabilizzanti per una cultura che sino a quel momento si era autoalimentata, anche demagogicamente, sull’idea dell’affermazione dell’individuo attraverso una certa coralità populista, nell’ottica della solidarietà, delle esigenze comuni e del progresso da conquistare tutti insieme collettivamente”.

“Dopo le ingenue illusioni dei ’60, con le rime baciate cuore & amore, dopo la pace-amore-&-musica, e dopo le lotte di classe dei ‘70, gli anni ‘80 apparivano come la certificazione del fallimento di tutte queste utopie: un fallimento di cui tutti prendevano atto, ma che nostalgicamente non erano disposti a riconoscere come una sconfitta, come errori progettuali della società. Eravamo ancora innamorati, insomma, di quelle idee romantiche propagandate dai nostri idoli quando arrivò sul mercato il walk-man, il videoclip, i videogames, la discoteca con i suoi nuovi suoni sintetici martellanti e tutto ciò che caratterizzò gli anni ’80 come anni tipici di questa fruizione solitaria e individualistica della musica e dei prodotti musicali, sempre più intesi come meri prodotti di consumo”.

“A tutto questo va aggiunto che il punk, movimento che si diffuse tra il 1977 e il 1980, aveva contribuito all’idea di fare ‘terra bruciata’ del panorama artistico di quegli anni, con un’ondata nichilista e distruttiva che pareva voler azzerare i valori artistici espressi sino a quel momento dal rock. Lo sfogo emozionale del punk voleva esprimere il bisogno di immediatezza che, specie in Inghilterra, il tardo progressive di fine ’70 sembrava non saper più offrire. L’operaio della working class, nell’era della Thatcher, non sa più cosa farsene delle suites strumentali dei Genesis e dei Pink Floyd. E questa idea, suscitata dal movimento punk e post-punk, di voler buttare all’aria quella tradizione, consolidava l’idea che la nuova musica, mi riferisco a quella dei primi ’80, fosse necessariamente un’espressione di decadenza artistica”.

“Fatto è comunque, che proprio il 1980 segnò un momento di svolta rispetto a queste idee. Il panorama della musica internazionale era già orientato verso nuovi orizzonti: il 1979 aveva visto l’esordio dei Joy Division con la loro opera prima sicuramente di grande rilievo. “Unknown Pleasures” superava l’idea originaria del punk sia dal punto di vista dei contenuti e dei testi, sia sotto il profilo delle sonorità e della composizione. Altri dischi, vagamente futuristici, con sonorità robotiche, fredde e tecnologiche, si stavano affermando, insinuandosi nell’immaginario collettivo. I primi dischi degli Ultravox, tra il 1977 e il 1979 ad esempio, rappresentavano un’idea davvero innovativa e suggestiva per quegli anni. Ma nel 1980 queste prime intuizioni divennero consapevolezze. Peter Gabriel pubblicò il suo terzo disco solista, e il brano “Games Without Frontiers”, con le sue freddezze e quelle nuove sonorità tecnologiche, mostrò a tutti che quella strada compositiva e quella ricerca sonora potevano costituire la nuova frontiera artistica del decennio. Il brano parla della guerra fredda (non più, quindi, della guerra tradizionale, quella avversata dai Jefferson Airplane e da tutti gli altri). Siamo negli anni 80. Ronald Reagan viene eletto Presidente degli Stati Uniti, e Peter Gabriel parla dei bambini di tutte le nazionalità (il tedesco Hans, l’ebrea Lotty, l’americana Jane, il belga Willy, la russa Sascha, il tedesco Enrico, riuniti in un gioco senza frontiere, per un mondo e una guerra senza lacrime).

Sempre nel 1980 viene pubblicato “Remain In Light”, autentico magistero musicale, un’enormità artistica dei Talking Heads, che certificherà definitivamente che ogni altro genere musicale, al cospetto di quello lanciato da Byrne e soci, da quel momento sarà da considerare “vecchio”.

E quasi a voler ribadire il nuovo corso, come se il destino volesse rimarcare che era stata definitivamente voltata una pagina nella storia della musica pop, il 1980 dovrà registrare la morte di John Lennon, ucciso da un folle a New York. Muore l’emblema di un’epoca, di certi ideali, di uno stile di vita”.

“La strada tracciata da questi artisti non venne compresa subito in Italia. Nel 1980 noi eravamo fermi davanti alla Strage di Bologna del 2 agosto e alla Marcia dei Quarantamila dell’autunno a Torino: sospesi, quindi, fra strascichi di terrorismo e anelito di cambiamento. Siamo nell’Italia del dopo-Moro, l’Italia che cerca di liberarsi delle lotte di classe, degli scioperi e delle convergenze parallele per affermare una voglia borghese di vita liberale”.

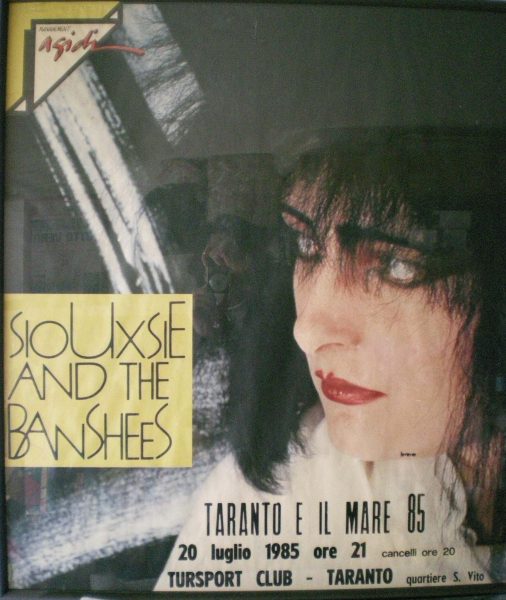

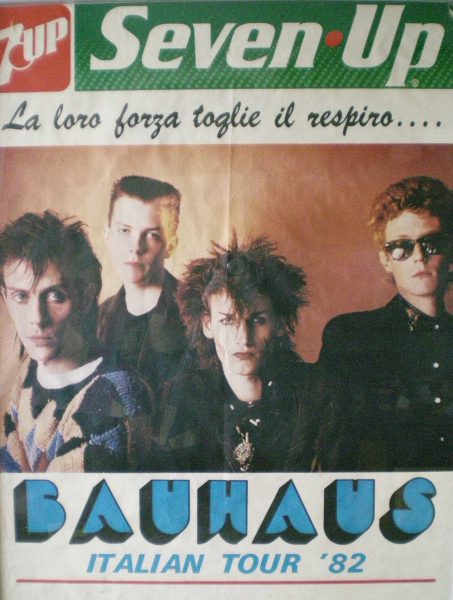

“In questa fase di cambiamento, artistico e sociale, si sviluppa un po’ della nostra storia: quella che raccontiamo nel nostro volume: 80 NEW SOUND NEW WAVE. Alcune piccole agenzie musicali sorte dalle ceneri degli anni 70 cercavano di promuovere i nuovi artisti del decennio, tutti giovanissimi, inesperti, ignari della risposta che le piazze avrebbero potuto dare al fenomeno. Da un circolo sportivo di Taranto partirono delle telefonate, si instaurarono dei timidi contatti con un’agenzia musicale di Bologna e senza troppe complicazioni, con una sperimentale fiducia reciproca (che forse era anche il frutto di un rispettivo bisogno di trovare conferme e certezze), si concretizzò l’organizzazione del concerto dei BAUHAUS, a Taranto. Era il 1° maggio 1982, e la band di Peter Murphy, per la modica cifra di £ 1.500.000 (£ 750.000 di anticipo, e £ 750.000 a fine concerto) si presentò con un furgone a Taranto, innanzi ai cancelli del Tursport Club.

“In questa fase di cambiamento, artistico e sociale, si sviluppa un po’ della nostra storia: quella che raccontiamo nel nostro volume: 80 NEW SOUND NEW WAVE. Alcune piccole agenzie musicali sorte dalle ceneri degli anni 70 cercavano di promuovere i nuovi artisti del decennio, tutti giovanissimi, inesperti, ignari della risposta che le piazze avrebbero potuto dare al fenomeno. Da un circolo sportivo di Taranto partirono delle telefonate, si instaurarono dei timidi contatti con un’agenzia musicale di Bologna e senza troppe complicazioni, con una sperimentale fiducia reciproca (che forse era anche il frutto di un rispettivo bisogno di trovare conferme e certezze), si concretizzò l’organizzazione del concerto dei BAUHAUS, a Taranto. Era il 1° maggio 1982, e la band di Peter Murphy, per la modica cifra di £ 1.500.000 (£ 750.000 di anticipo, e £ 750.000 a fine concerto) si presentò con un furgone a Taranto, innanzi ai cancelli del Tursport Club.

Della performance parliamo diffusamente nel libro. Così come dell’ospitalità, dei rapporti con la band, della storica partita di calcio con Peter Murphy e soci, e poi della partita di tennis. Tutte circostanze significative della semplicità di quegli artisti ancora all’alba del loro successo internazionale”.

“Si proseguì con i NEW ORDER, band evoluta, espressione di punta del sound di Manchester. Il loro concerto di pochi giorni dopo costò £ 6.500.000, era il 19 giugno 1982. Un bagno a mare, una passeggiata in spiaggia, e poi un’ispirazione (quella che produsse il brano “The Beach”) furono il coronamento di una grande fatica organizzativa e di un nuovo amore artistico. I New Order rimasero impressi nel cuore di molti appassionati, con una performance assolutamente perfetta, con quelle freddezze, quei volti impenetrabili, quelle atmosfere. Grandissimi”.

“Si proseguì con i NEW ORDER, band evoluta, espressione di punta del sound di Manchester. Il loro concerto di pochi giorni dopo costò £ 6.500.000, era il 19 giugno 1982. Un bagno a mare, una passeggiata in spiaggia, e poi un’ispirazione (quella che produsse il brano “The Beach”) furono il coronamento di una grande fatica organizzativa e di un nuovo amore artistico. I New Order rimasero impressi nel cuore di molti appassionati, con una performance assolutamente perfetta, con quelle freddezze, quei volti impenetrabili, quelle atmosfere. Grandissimi”.  “Ma l’avventura di cui parliamo nel nostro volume va avanti. Il 7 luglio 1983 è la volta dei SIMPLE MINDS, che portano la città di Taranto alle stelle, l’euforia è al massimo, la trepidazione, l’attesa, sono spasmodiche. Una città di provincia sta vivendo un momento magico. Se ne accorge tutta la Puglia. Nuovi artisti si affacciano quella sera sotto il palco dei Simple Minds, e quella scintilla, quella folgorazione, diventerà per qualcuno di loro il sale della propria vita. E’ stato posto un seme per altre carriere, altre passioni, per altre storie. Il nostro libro cerca di spiegare questa alchimìa, questo incrociarsi di destini tra grandi e piccoli artisti, tra culture metropolitane, atmosfere internazionali e orizzonti di provincia. I Simple Minds rappresenteranno per noi un apice della nostra avventura manageriale di quegli anni e i loro dischi li compreremo, per affetto, per il resto della nostra vita, anche quando non li riterremo più all’altezza di quelli che abbiamo amato”.

“Ma l’avventura di cui parliamo nel nostro volume va avanti. Il 7 luglio 1983 è la volta dei SIMPLE MINDS, che portano la città di Taranto alle stelle, l’euforia è al massimo, la trepidazione, l’attesa, sono spasmodiche. Una città di provincia sta vivendo un momento magico. Se ne accorge tutta la Puglia. Nuovi artisti si affacciano quella sera sotto il palco dei Simple Minds, e quella scintilla, quella folgorazione, diventerà per qualcuno di loro il sale della propria vita. E’ stato posto un seme per altre carriere, altre passioni, per altre storie. Il nostro libro cerca di spiegare questa alchimìa, questo incrociarsi di destini tra grandi e piccoli artisti, tra culture metropolitane, atmosfere internazionali e orizzonti di provincia. I Simple Minds rappresenteranno per noi un apice della nostra avventura manageriale di quegli anni e i loro dischi li compreremo, per affetto, per il resto della nostra vita, anche quando non li riterremo più all’altezza di quelli che abbiamo amato”.

“Si sale ancora più su, e si arriva alla scommessa con gli ULTRAVOX, un esperimento organizzativo da far tremare le gambe. Il concerto del 2 settembre 1984 è il primo del Tour europeo, Taranto è la prima data della tournee. Per l’esordio si mobilita il management nazionale della band, con Franco Mamone e Claudio Trotta, i più grandi impresari dell’epoca. Si giocano ora i destini dell’organizzazione locale, si valuta la sua tenuta, la sua possibilità di consolidarsi, di affermarsi. Ma non c’è il tempo per queste valutazioni. Dopo tre mesi vediamo in televisione Midge Ure, il grande leader degli U2, dirigere a Londra il gruppo BAND AID, cantando con tutti gli artisti inglesi più famosi del mondo il noto brano “Do They Know It’s Christmas”. Da lì a poco rivedremo gli Ultravox in mondovisione nel LIVE AID, il più grande avvenimento mediatico musicale del decennio. Da quel giorno, non rivedremo più la new wave sui nostri palchi di provincia. Non sarà più necessario promuovere la new wave: ormai si vende da sola”.

“Si prosegue negli anni successivi con dei concerti parimenti indimenticabili: SIOUXSIE & THE BANSHEES, i CULT, gli immensi SOUND di ADRIAN BORLAND, gli STYLE COUNCIL di PAUL WELLER. Artisti grandiosi. Ma la provincia, ormai, deve farsi da parte. Le iniziative divengono più sporadiche. Il patrimonio di energie, esperienze, disponibilità, si disperde. Purtroppo ci sono slanci, progetti, valori, che possono sopravvivere solo in presenza di determinati presupposti. Questi presupposti, talvolta, vengono meno, e con essi viene meno il risultato, l’opera che si vorrebbe conseguire. Col nostro libro, a distanza di vent’anni, abbiamo voluto almeno valorizzare un ricordo e consegnarlo a chi oggi, forse, è animato dalle nostre stesse velleità di allora. Non siamo riusciti a consolidare un’idea di sviluppo, che altrove ha favorito la crescita di occupazione, professionalità e servizi legati all’industria dello spettacolo. Ma alla catalogazione, alla valorizzazione dei nostri materiali privati, così come dei nostri ricordi, abbiamo voluto concedere almeno quest’ultimo spazio. L’associazione culturale Geophonìe, che abbiamo creato, ci ha consentito di realizzare questo volume e ci auguriamo possa servirci ancora per valorizzare altre storie, tracce, reperti e per promuovere nuove iniziative, portare alla luce altri materiali e incoraggiare nuovi autori” .“Grazie a tutti”.

Giuseppe Basile © Geophonìe

Diritti Riservati